L’auto, le cinéma, la nuit, une photo

1er janvier 1987 – 21 avril 2018

Mélanie :

Je roulais avide. Je choisissais la nuit le désert pour ainsi m’exposer à la violence de l’instant qui meut la conscience. J’avais quinze ans et devant moi l’espace, l’espace au loin qui m’amenuisait comme une civilisation à rebours, cité perdue dans l’air tremblant. J’étais dans la Meteor de ma mère la solitude exemplaire avec, au bout de mes pieds, un frein pour éviter tous les désastres et pour me rappeler l’insignifiance du désespoir parmi les serpents et les cactus dans la nuit la plus bleue de tous les délires.

Simon, 7 mars 2016

Ne le prends pas mal, mais j’en suis venu à penser que c’est le mot « Meteor » qui t’a plu, que, parmi les voitures de ton entourage, c’est celle-là que tu as choisie parce que tu aimes son nom. Si je dis cela, c’est que, au premier coup d’œil, cette voiture ne correspond pas aux descriptions de vitesse et de performance que tu fais du bolide que conduit Mélanie. L’auto – tout comme la science, d’ailleurs – t’intéresse davantage comme concept ou symbole que comme sujet. D’ailleurs, dans Le désert mauve, quand les mains de Lorna se fraient « un chemin parmi les pistons, les cylindres et les câbles huileux », on comprend que tu ne connais rien à la mécanique (il n’est pas possible de se frayer un chemin entre les pistons et les cylindres, pas sans démonter la tête du moteur en tout cas). Cela a peu d’importance, tu as tout de même contribué, avec d’autres écrivains, à élever la Mercury Meteor au rang de voiture littéraire. Au Québec, du moins. La première mention de cette voiture nous vient probablement de Jacques Geoffroy qui, dans son unique livre La catoche orange, publié aux éditions Parti pris en 1970, en parle de façon fort éloquente.

Pierre-Paul Geoffroy, le frère de Jacques, felquiste et connu comme tel bien avant la crise d’Octobre, avait été arrêté en mars 1969 pour avoir fait sauter avec succès une bombe à la Bourse de Montréal le 13 février de la même année. Il fut condamné à 124 fois la prison à vie. Il n’en purgea que douze années. Son frère Jacques n’avait en rien participé à ces complots contre le Commonwealth – Jacques était un militant du verbe –, mais son ami Pierre Harel n’en prit pas moins ses jambes à son cou dès les premières nouvelles d’arrestations arbitraires. Il eut raison de le faire, car la police débarqua chez lui et tabassa un poète qu’il logeait en son absence. Un bête cas de méprise sur la personne : c’était bien Harel que l’on visait parce qu’il était l’ami de Jacques, lui-même frangin d’un felquiste. Si Harel passa entre les mailles du filet, Jacques n’eut pas la même chance et, le 5 novembre 1970, il fut accusé d’être « membre de l’association illégale ». Comme bon nombre de poètes de l’époque, il sera emprisonné dans l’attente d’un procès qui ne viendra pas. La Loi sur les mesures de guerre restera en vigueur soixante-seize jours. De quoi faire rêver Jacques de liberté. Un thème qui est abordé dans son unique livre, bien que les 27 poèmes qu’il contient fussent rédigés quelques semaines avant la crise. Si plusieurs d’entre eux critiquent la société contemporaine du poète – comme ce poème intitulé « Une famille unie est une famille qui boit du Papsie » –, celui qui m’a charmé rêve plutôt de clef des champs et d’amour. « Ma raison de vivre : Rita mon petit lapin en nanane » débute comme suit :

j’ai pour toi une meteor 1963

vaste comme mes rêves

fougueuse comme ma passion

superbe comme l’orgueil des grands de ce monde

shinée comme le soleil de midi à l’heure du lunch

brûlante comme trois douzaines de p’tits pains weston

pour toi ma chérie ma seule raison de vivre

wa-ta-ta-tow

Je me demande si tu as connu les personnages de cette histoire. Enfin, pour moi, ce sont des personnages. Pour toi, il s’agit probablement de souvenirs… Quoi qu’il en soit, lorsque Claire Côté, professeure de lettres au cégep Lévis-Lauzon, me mit ce poème entre les mains – j’étais collégien, j’avais peut-être dix-huit ans –, je ne connaissais pas encore le nom de Nicole Brossard et je n’avais aucune idée de ce à quoi pouvait bien ressembler une Mercury Meteor. Mais déjà, ce seul nom suggérait la possibilité de filer à toute vitesse en laissant derrière soi une traînée de poussières luminescentes.

Plus tard, la Meteor a ressurgi dans ma vie avec, à son bord, Mélanie, la tienne, celle du Désert mauve. Mélanie est jeune, au bord de l’âge adulte. Elle appuie fort sur l’accélérateur, « folle de la maudite énergie de [ses] quinze ans », elle appuie « sur [ses] pensées pour qu’elles penchent la réalité du côté de la lumière ». Longtemps, elle est restée avec moi, et le regard interrogateur qu’elle pose sur la réalité continue de m’habiter. Autour de Mélanie, des objets aux contours bien arrêtés, à la fonction décidée, des objets concrets et matériels servent de vecteur à ces questionnements qui sont à la fois ceux de l’adolescente et du poète : le revolver, le téléviseur, la piste de danse et, bien sûr, l’auto. Une Mercury Meteor que j’allais retrouver chez un autre écrivain, le romancier Deni Y. Béchard, rencontré au Salon du livre de Montréal il y a quelque temps. J’étais en train de lire son premier roman Remède pour la faim paru aux éditions Alto. Il y raconte sa relation avec son père et sa fascination pour son passé trouble de voleur de banques. Sur la page couverture, on voit ce dernier arborant la jeune vingtaine, appuyé contre le capot d’une magnifique décapotable avec, en arrière-plan, des montagnes qui pourraient être celles de la Colombie-Britannique. Je demande à l’auteur quelle est la voiture, il me répond une Mercury Meteor. J’objecte :

- Non, ça ne peut pas être une Meteor, il se trouve que j’en ai une et que ça ne ressemble pas à ça.

- Pourtant, répond-il, depuis la parution du livre, plusieurs personnes m’ont affirmé que c’était bien une Meteor. J’ai même eu droit à des témoignages : le père de l’un en avait une, le frère de l’autre également. Tout le monde dit que c’est une Meteor.

J’abdique, mais je ne suis pas convaincu. Des recherches ultérieures me confirmeront qu’il s’agit d’une Meteor 1961. La mienne est plus récente de deux années. Or, en 1962, la voiture fut redessinée. Je suis peiné de constater que le modèle de 61 a plus de gueule. Surtout avec un braqueur de banques qui pose devant.

Moi-même, j’ai écrit des poèmes sur la Meteor. Cela, trois ans avant que je ne m’en procure une. Tout naturellement, c’est Mélanie qui m’a mené à la voiture. En fait, ce personnage est le véritable sujet d’un livre qui porte son nom et qui a vu le jour en 2013 aux éditions de l’Hexagone. Ce livre, je l’ai écrit au Mexique, où j’ai dégoté sept exemplaires de El desierto malva, la traduction mexicaine du Désert mauve. J’avais constitué un groupe de femmes à qui j’avais demandé de lire le roman et de se plier à quelques exercices d’écriture. Parmi les sept, deux ont accepté le jeu, mais toutes ont gardé le roman que je leur avais prêté. Je t’avais promis de t’en ramener au moins un exemplaire, j’ai échoué. L’entreprise ne fut pas vaine, cependant : Lyliana Chavez et Mariela Oliva consentirent à se projeter dans l’univers du Désert mauve. Leurs textes, librement traduits pas mes soins, se trouvent dans Mélanie, mon livre de poésie que d’aucuns ont qualifié de bâtard de roman et d’autres d’ovni – ce qui, dans les deux cas, me fait plaisir. J’apportais ainsi ma modeste pierre au socle littéraire de la Mercury Meteor. Après Jacques Geoffroy, toi et Deni Y. Béchard, j’y ajoutais quelques lignes.

Mais qui se souvient de la Meteor ? Elle n’est pas entrée au panthéon de l’automobile au côté des Pontiac Parisienne, Chevrolet Impala, Dodge Charger, Ford Thunderbird (que conduit Susan Sarandon en compagnie de Geena Davis dans Thelma & Louise de Ridley Scott). Et je suis convaincu qu’elle n’a pas eu le même impact sur l’imaginaire des écrivains américains. Et pour cause, la Meteor a à peine existé aux États-Unis. Alors que là-bas, on l’a manufacturé seulement de 1961 à 1963, Ford la commercialisait déjà au Canada dès 1949. En 1960, le nom de Meteor passe à Mercury et y demeure jusqu’en 1976.

Mercury est la filiale d’entrée de gamme de Ford Motors. J’ouvre ici une parenthèse : n’est-il pas intéressant de constater qu’alors que la marque mère porte le nom d’un homme, sa filiale à meilleur marché porte celui d’un dieu arraché à la mythologie de la Rome antique ? Orgueil et préjugés ? Fin de la parenthèse.

S’il y a deux choses que j’ai apprises en prenant place derrière le volant d’une Mercury Meteor 1963 bleu marine assemblée à Oakville, dans l’Ontario, c’est que :

1) dans les années soixante puis soixante-dix, ce modèle était très répandu au Canada. De fait, il avait été créé spécifiquement pour ce marché. On la présentait comme une voiture typiquement canadienne. Pour appuyer cette affirmation, on donnait aux différents modèles de Meteor des noms qui faisaient écho dans l’imaginaire collectif : Rideau, Niagara, Montcalm.

2) ça se conduit comme un vieux pick-up. Sous le capot, j’ai bien un V8, mais le plus petit que Ford ait fabriqué, c’est-à-dire un 260 pouces cubes. La transmission est manuelle et comporte trois rapports de vitesse. La première sert à sortir la lourde masse de fer de l’inertie, la seconde donne l’élan nécessaire pour passer à la troisième et cette dernière est celle où l’on s’installe confortablement pour rouler pépère de 50 à 100 km/h. Or, si Mélanie roule à tombeau ouvert dans le désert à bord d’une Meteor, cela peut vouloir dire qu’elle roule à 110 km/h à bord de mon modèle (au-dessus de 100, j’ai effectivement l’impression de mettre ma vie en danger, d’autant plus qu’il n’y a pas de ceintures de sécurité dans ma voiture) ou alors c’est qu’elle conduit un autre modèle. Il y eut, il est vrai, des Meteor « sport » à la cylindrée plus musclée. C’est le cas de la Montcalm S33 par exemple. Ces modèles sont cependant plutôt rares. En effet, pourquoi se procurer le haut de gamme de Mercury quand la Ford Galaxy 500 est offerte littéralement chez le même concessionnaire ? Même mon petit V8 est plutôt rare : c’est le modèle six cylindres qui se vendit le plus. J’appuie ces dires sur mes différentes rencontres : à la station-service, au feu rouge, au parking, partout on me demande « C’est une quelle année ? », puis on enchaîne très souvent sur des témoignages – « Mon beau-frère en avait une, mais bordeaux. » –, puis on me demande « C’est-tu un six en ligne? Mon frère avait un six en ligne… », etc. Presque tous les pères, les oncles, les grands-parents propriétaires de Meteor dont on me parle avaient sous le capot le six en ligne de 170 pouces cubes, le moteur offert avec le modèle de base.

De toute façon, la Meteor Montcalm S33 n’existait tout simplement pas aux États-Unis. En lieu et place de celle-ci, la Monterrey pouvait cacher sous sa robe de fer une volumineuse cylindrée.

Enfin, si je te communique tout ça – toutes ces informations anecdotiques ou techniques –, c’est qu’en fait, j’ai envie de m’approcher de Mélanie ou, mieux encore, que Mélanie se rapproche de moi. C’est-à-dire que cette traduction que nous voulons opérer du langage littéraire vers le langage cinéma puis vers le langage scénique soit aussi une transposition dans le temps. Mélanie vient d’un monde baignant dans la queue de comète de la guerre froide, où le spectre de la menace nucléaire plane toujours. Dans son monde – qui appartient à un passé fictionnalisé –, la Meteor est une vieille bagnole et non une voiture de collection. Personne n’arrête Mélanie pour l’interroger sur l’année du modèle ou sur la taille du moteur. Personne ne remarque son auto. Elle roule, anonyme et rapide, fendant le désert comme coulée dans un bloc de lumière.

Mélanie conduit une vieille bagnole invisible. L’équivalent de nos jours pourrait être une Mercury Topaz. Ma mère avait une Ford Tempo 1989. Blanche avec l’intérieur bourgogne. Pour moi, il s’agit certainement de la voiture la plus anonyme du dernier quart de siècle. Son design est entièrement dénué de personnalité. Disant cela, je ne jette nul discrédit sur la personne qui l’a dessiné puisque c’est le vent qui a décidé des contours de la Ford Tempo. En 450 heures de tests aérodynamiques, le tracé de ses lignes fut modifié plus de 900 fois. Si, sur le plan de l’ingénierie, il s’agit d’une voiture révolutionnaire, sur le plan esthétique – et en disant cela, j’ai pleinement conscience de ma subjectivité –, c’est certainement l’une des voitures les plus laides de l’histoire de l’industrie automobile. Pour garder le lien avec la Meteor, je propose donc la jumelle de la Tempo, c’est-à-dire la Mercury Topaz. En effet, à partir du début des années quatre-vingt, plus aucun effort n’est fait pour distinguer les modèles de Ford de ceux de Mercury. Ainsi, la Thunderbird est identique à la Cougar, la Taurus est pareille à la Sable, Tempo et Topaz sont parfaitement interchangeables. Seules distinctions : le sigle posé au centre de la grille, ainsi que la grille elle-même.

Voilà le problème de l’anonymat de la voiture réglé, mais, comme le mythe de l’automobile américaine a fondu en même temps que la taille des voitures, la Topaz est tout sauf virile. Il nous faudra trouver une nouvelle analogie au machisme. D’ailleurs, je te tire mon chapeau : dans Le désert mauve, tu as si bien distillé la menace sous-jacente et constante sans jamais la nommer explicitement qu’elle se retrouve lovée dans tous les objets, dans la relation entre les objets, dans celle entre les personnes et les objets. La confusion est parfaite entre la possibilité de la fin du monde, le patriarcat et le quotidien. Cela forme un continuum auquel tu opposes un florilège de femmes fortes venant, du moins dans la fiction, rétablir l’équilibre du monde.

Il ne reste plus beaucoup de Mercury Topaz aujourd’hui. Si on prend en considération le fait qu’elle n’est plus produite depuis plus de vingt ans, on peut tout à fait se dire que c’est normal. J’ai dit que je voulais rapprocher Mélanie de moi, mais je ne crois pas qu’il soit possible, ou même souhaitable, de l’amener jusqu’à nous. Je veux dire ici et maintenant. Il est bon de garder une distance salutaire par rapport à notre fiction, de ménager cet espace depuis lequel nous pouvons installer notre point de vue. Je peux me retourner et jeter un regard sur la fin des années quatre-vingt tout en gardant un lien avec mon affect, mais je ne peux revenir aussi loin que les années soixante. Remonter à cette époque me positionnerait dans une autre relation avec le passé – un passé historique –, une relation que je devrais documenter, dans laquelle je devrais me projeter comme dans une fiction. D’autre part, Mélanie appartient résolument au vingtième siècle et il est certaines choses qui s’estompent graduellement dans ce nouveau millénaire. Les motels familiaux en font assurément partie.

Enfin, si je mettais en doute la possibilité de courser contre la mort en Mercury Meteor, je tiens à souligner qu’avec une Ford Tempo équipée d’une transmission automatique à trois rapports, j’ai atteint la vitesse respectable de 180 km/h sur le 4e Rang entre Honfleur et Saint-Lazare de Bellechasse. C’était en 1992 et je ne suis pas mort.

Nicole, 30-31 mars 2016

On associe avec justesse l’auto au mouvement, à la liberté, à la vitesse, au danger, à l’excès, à la mort.

L’auto est indéniablement symbole de l’Amérique du Nord, elle traverse l’immensité, va souvent vers l’ouest ou le sud, le soleil est son bain d’espace, on imagine rarement un vieillard à son volant. L’auto est partout dans nos images cinématographiques et nos vies quotidiennes. En Europe, ce serait le train.

Pourquoi avoir choisi l’auto, symbole par excellence de la masculinité, pour ne pas dire de la virilité ?

Parce que l’auto, c’est aussi le rêve, la mélancolie (Rebel without a cause), le voyage, la possibilité de l’ailleurs (Thelma & Louise). À l’époque, je crois même avoir rêvé qu’un pont reliait l’Amérique et l’Europe et qu’ainsi je pouvais facilement aller rendre visite à une femme désirée. L’auto permet de flâner dans ses pensées. Je pense ici au recueil de France Mongeau.

Certes, l’auto est un objet mythique entretenu pour des raisons économiques et commerciales, mais c’est aussi un repère des valeurs de l’époque. Certaines années, elles sont belles, fines, élégantes ; d’autres années, elles sont bully comme un tank, intimidantes comme un dictateur. Il y a cinq ans, je me suis mise à regarder les autos pour leur forme et j’avoue que certaines d’entre elles me procurent un plaisir esthétique.

Oui, il est vrai que j’ai choisi la Meteor pour son nom porteur de vitesse et de voyage. Elle produit des envols. Un écrivain d’origine américaine devenu canadien, George Bowering, m’avait écrit pour me dire que la Meteor dont je parlais n’avait pas « vraiment » été américaine et qu’elle avait surtout été vendue au Canada. Ce fait historique et réaliste ne m’avait pas touchée. Certes, l’information pouvait nourrir l’anecdote d’une erreur, mais elle n’érodait en rien la symbolique de la Meteor : liberté, vitesse, exaltation, danger. Le même principe opère pour les pistons, cylindres et les câbles huileux, qui sont là pour dire le travail des mains à l’intérieur de l’objet, et qui sont symboliques du ventre et des pensées.

J’aime que tu me parles de l’histoire de tes liens avec la Meteor et de la tienne, la magnifique bleue. D’ailleurs, notre rencontre à Québec, le 5 juin 2013, et le petit tour de Meteor bleue que nous avons fait derrière le Musée national des beaux-arts sont restés fortement gravés dans ce que j’appelle ma « mémoire à fiction » – mémoire qui, je présume, me servira tout au long de notre parcours hybride sur Le désert mauve et sur laquelle je reviendrai plus longuement.

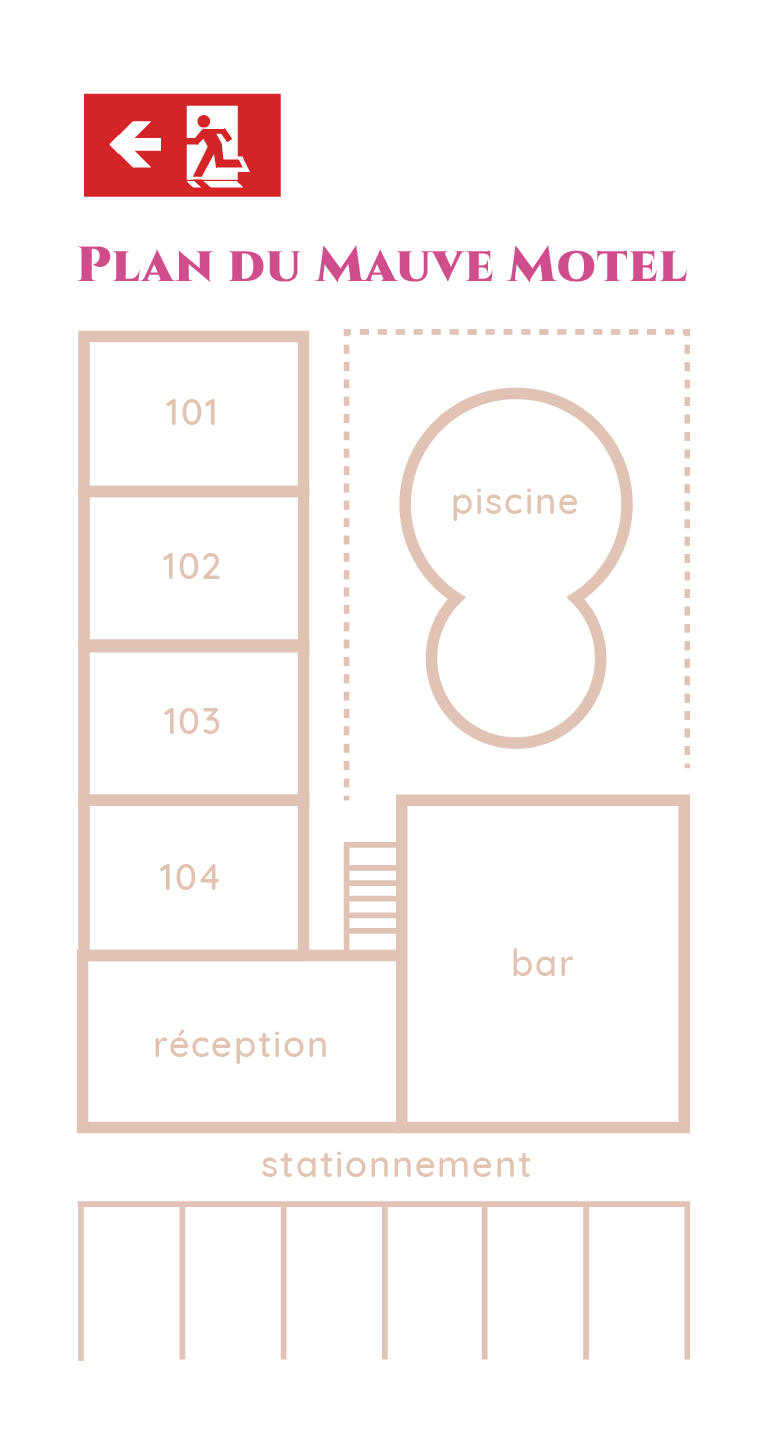

Ta description de l’auto me fait penser au sens porteur que prennent les objets dans notre vie selon nos goûts, nos désirs ou l’air du temps. Je regarde chacun des objets que j’ai choisis pour le chapitre « Lieux et objets » et je suis fascinée par l’idée de liberté, de coolness et de possibles transgressions qui règne dans les mots « piscine », « motel », « auto », « bar », « tatouage », « revolver ». À eux seuls, ils incorporent le corps, la sexualité, la vitesse, l’échange ou la solitude, l’empreinte-trace, la mort et la violence.

Je pourrais aussi parler de mon rapport à l’auto. L’auto est une réalité qui me vient, j’en suis certaine, du cinéma.

Je me rends compte aussi que Le désert mauve ne parle que d’une chose : de liberté, d’un immense envol de liberté, de beauté bravant l’ennui, la médiocrité, la corruption. Mais je dois dire aussi que tout repose sur une ambiguïté : le motel se définit comme étant toujours cheap. En général, il est lié à des activités sexuelles illicites, vulgaires. Le mot « motel » ne me fait nullement penser à des familles en voyage ou à de vieux couples à la retraite. Cela dit, il me fait toujours penser à la solitude. Un peu comme les laundrettes qui, à cause de leur éclairage néon-nocturne, sont pour moi le comble de la solitude et du délaissement.

Les objets posent la question de l’investissement que nous mettons dans un mot, du relief qu’il prend dans notre regard sur l’état du monde. En quoi un mot allume-t-il soudain l’imagination, la mémoire, le désir ? Et pourquoi le fait-il à ce moment précis de l’histoire collective et individuelle ? Pourquoi certains mots ont-ils du relief dans notre conscience et nous offrent-ils simultanément du plaisir et de la peur, tout en éveillant une quête de sens ? Ici, les objets sont décrits comme étant plus ou moins autonomes.

Le motel et son réseau : perdu sur une route secondaire. Affiche, néons qui attirent le regard. À l’origine, le motel est un hôtel pour les voitures (motor hotel). Destiné aux automobilistes. Aux passants. Par définition, le motel est provisoire. On n’y séjourne pas. Or Mélanie, sa mère et les autres y habitent. Il y a ici une anomalie temporelle à explorer.

Simon, le 27 avril 2017

Une grande ligne, tracée de main d’homme, fend le paysage. Une ligne droite, niant l’accident du paysage. Dans le désert, la route relie deux points éloignés. Une distance qu’il n’est pas possible de franchir en une seule journée. Il faudra s’arrêter. Dormir. Ou profiter de l’anonymat. Se rendre au bar et, à coup d’alcool, ouvrir de plus en plus les bras pour mieux accueillir l’imprévu, l’accident justement. Ce qui fera que cette journée, finalement, ne sera pas en tout point pareille à la dernière.

C’est l’époque des commis voyageurs. C’est un souvenir de cinéma. Un passé qui n’aura pas été vécu. Pas par nous. Il s’agit d’une autre échelle, celle d’un continent, d’un autre imaginaire collectif, américain, mais proche tout de même, peut-être parce qu’il nous marche sur les pieds.

Le motel et son réseau. Dans un espace comme l’Isle-aux-Coudres, c’est tout de suite autre chose : près d’une dizaine de motels sont répartis sur l’unique route ceinturant l’île, dont on fait le tour en une demi-heure. La clientèle est variée, volontiers familiale. Entre le Red Arrow Motel et celui de La Roche Pleureuse, il y a tout de même ce point commun : ils sont tous deux d’une autre époque. Une époque où l’on rêvait d’une société des loisirs, que l’on croyait possible. Sur l’île, j’ai aperçu les ruines d’un court de tennis en contrebas des chambres d’un motel avec vue sur le fleuve. Ces motels sont des témoins du siècle qui vient de se terminer. Ils résistent en attendant qu’on vienne ficher dans le paysage un unique Hilton.

Dressé pour la prédation.

Nicole, 30-31 mars 2016

La piscine et son réseau : eau, clapotis, voix aiguës, cris de surprise, splash, scotch, jolies filles, beaux garçons. Espace du corps, muscles, peau, seins, abdominaux. Maillots. La piscine = aussi danger. Film : La piscine, Jacques Deray, 1969

Le bar : lieu de rencontres passagères où l’on consomme de l’alcool. Dans le désert, le lieu est en général sombre, protégé de la chaleur et de la lumière. Le bar a toujours été associé à la cigarette, jusqu’à il y a une dizaine d’années (la fumée, le brouillard, le flou). Il y a le bar urbain et le bar de route ou de village.

Le bar est un lieu de liberté où la parole s’envole sous forme de délire, de colère, d’attendrissement, de conversation intime. Le bar permet de rencontrer des gens que nous ne rencontrerions pas dans notre vie quotidienne. Il y a là un potentiel de croisements sociaux imprévisibles. Bref, on y rencontre de l’étranger, de l’étrange et du familier aux allures intrigantes. Le bar à drague. Le bar à solitude.

Au fond, j’ai peut-être écrit un livre sur le danger et la solitude.

Le cinéma est partout dans Le désert mauve, et il me semble naturel que tu veuilles en faire un film, que tu cherches à traduire les mots en images. Aujourd’hui, en 2016, j’aimerais peut-être traduire ce qu’il y a d’éphémère ou de permanent dans le sens, les objets, voire même les êtres. Explorer l’impression forte que là gît une énigme qui nous saisit partout, au cœur, à la gorge, à l’essentiel pour un jour s’installer en nous comme une certitude, un prolongement ombré de l’être.

Simon, 13 avril 2016

Hier, je suis tombé par hasard sur un film d’archives montrant Fellini en plein travail durant le tournage de Satyricon. Nous sommes en 1969. On le voit en train de diriger la scène de la piscine. Il y a bien une centaine de figurants, peut-être une dizaine d’acteurs, le plateau est bruyant. En attendant qu’on tourne, les figurants – à demi nus et immergés jusqu’à la taille dans la piscine – discutent, c’est bien normal, et toutes ces discussions forment naturellement un chahut pas possible. Habitué aux grandes scènes, le maître ne semble pas – tout d’abord, du moins – importuné par le bruit. Il est concentré, il dirige : qu’untel tapote les fesses d’un autre à l’aide de tapettes à mouches, qu’il le fasse de telle manière, qu’un autre serre le cou d’une dame de cour distinguée comme s’il s’agissait d’un poulet (il le répète deux fois : « comme un poulet »). Il réclame un peu de silence dans la piscine s’il vous plaît, que tout le monde soit immobile et regarde la caméra. Il dit « on y va », puis il éclate : « QUE TOUT LE MONDE LA FERME, BORDEL ! » Et encore plus fort : « ARRÊTEZ DE BOUGER ! »

Il a obtenu le silence.

Le regard est ferme, le visage sévère. « Moteur. » Un très fort buzz résonne sur tout le plateau, c’est le signal. Il continue de donner des indications : « Ma chérie, baisse la tête, encore un peu, souris. » En disant cela, sa voix s’adoucit. Son regard aussi. Lorsqu’il lui commande de sourire, il fait un geste des deux mains, de chaque côté de la bouche, en ouvrant les points comme éclot une fleur. Quelqu’un crie : « Ça tourne ! » Le maître ne sourcille pas, il dirige : « Chante, Ligny. », « Ne bougez pas dans la piscine ! », « Roberto… ».

Il ne dit pas « action ».

Ça tourne de toute façon.

Quand ça se met enfin à vivre devant la caméra, il se tait, il laisse faire.

Je pense à ce professeur de politique que j’ai eu au cégep – je ne me souviens plus de son nom – qui, dans le couloir devant sa classe, m’avait parlé de Fellini. C’était la première fois que j’entendais parler du célèbre cinéaste italien. Je devais avoir dix-huit ans. Le professeur se plaignait du cinéma d’aujourd’hui, trop artificiel selon lui. Dans les films de Fellini, ça mange, ça rote, ça pète, ça vit ! « Comme dans la vraie vie », me dit-il. Or, quand je regarde aujourd’hui ce making of en noir et blanc de Satyricon, je vois bien qu’il s’agit d’une impression de vraie vie. Qu’en fait, le film est tiré – à bras d’hommes, si je puis dire – de tout un chantier et que, si nous ne voyons pas les machines (en italien, Fellini dit « macchina » pour désigner la caméra), c’est que le regard de celles-ci est tourné vers la fiction.

Et nous, avec elles, nous regardons.

Bientôt, le cadre de l’écran n’arrive plus à circonscrire la fiction parce que notre imaginaire – ou notre envie de croire que la fiction est plus vraie (ou d’une autre vérité) que la réalité – complète l’image au-delà des bords. Enfin, ce que je voulais dire, c’est que, finalement, cette vidéo aperçue hier sur Internet au hasard d’un réseau social m’a fait penser à ce professeur dont je revois très bien le visage, mais impossible de me souvenir de son nom, et que, à son tour, ce professeur m’a fait penser à toi à cause de cette phrase qu’il a peut-être dite.

« Comme dans la vraie vie », ce sont aussi les mots que tu as prononcés lors de mon mariage. Nous étions tous réunis sur le terrain d’un motel de l’Isle-aux-Coudres. La cérémonie était passée, le banquet aussi, l’ivresse n’était pas due qu’à l’alcool, quelques-uns picoraient encore ce qui restait de dessert, mais la plupart avaient déjà commencé à danser. Le soleil était-il déjà couché ? La lune allait se lever, pleine et ronde. Je crois que nous dansions, oui, c’est ça, nous dansions tous les deux sur une chanson de Philippe Katerine – Louxor, j’adore – et c’est là, à ce moment de nos déhanchements maladroits de poètes, que tu m’as dit : « C’est comme dans la vraie vie. »

Ce n’est pas que la phrase m’ait surpris. Je crois que j’ai compris ce que tu voulais dire, même si, je m’en rends bien compte maintenant que j’écris ces lignes, je n’ai jamais vraiment cherché à comprendre exactement la signification que tu y mettais, préférant en rester à une impression de compréhension.

Une impression… c’est bien de cela qu’il s’agit puisque la phrase est restée imprimée dans ma mémoire et que, aujourd’hui encore, il suffit d’une vidéo aperçue sur Internet pour la rappeler à moi.

D’ailleurs – était-ce le soir même ou le lendemain matin, un autre jour ou plus tard –, Fellini avait été évoqué. Était-ce vraiment par toi ? Notre mariage aurait eu quelque chose de « fellinien ». Une certaine surenchère peut-être, mais plus certainement la joyeuse improvisation : unetelle avait constitué un bouquet de fleurs sauvages pour la mariée (nous n’y avions pas pensé), un autre avait apporté des feux de Bengale, on avait rôti les agneaux sur une broche suspendue entre un support à vélo et une borne kilométrique… Il faut dire que j’organisais moi-même mon mariage et que, une fois les papiers signés, j’ai laissé aller les choses, j’ai lâché prise… et au moment où la lune, pleine et ronde, est sortie d’entre les rares nuages de cette belle soirée d’août, trois jeunes femmes sont sorties de derrière les bosquets et ont sautillé autour des époux tenant à la main des feux de Bengale.

Une joyeuse improvisation… Voilà bien ce qu’un chantier de cinéma – même de Fellini – n’est pas. Ces images fabriquées nous servent peut-être à retrouver certains états de grâce et de magie qui, parfois, se matérialisent dans la réalité.

Simon, 12 novembre 2016

La nuit, c’est à nous qu’appartient de révéler la réalité par bribes et petits faisceaux simplement en y braquant la lumière.

La nuit fait basculer la réalité dans sa dimension variable, personnelle.

Le paysage découpé par les faisceaux des phares.

[cocon, abri, introspection]

La chambre révélée par la lumière conique d’un abat-jour.

L’espace ouvert sur l’intérieur de la nuit.

La nuit, le paysage est remplacé par une image. Une image projetée, mentale.

Nicole, 15 mai 2016

L’image que je construis autour de Mélanie, trente ans plus tard.

Question difficile. Je dois avoir quarante ans lorsque je commence les premières ébauches du Désert mauve. Mélanie : poésie, liberté, amour du mouvement, du passage, du voyage, de l’horizon, aube + les outils mythiques de civilisation (auto, revolver, téléviseur).

Mélanie est un condensé de vitalité, d’intelligence, de rébellion, de désir, de solitude, de contestation. Elle bouge bien dans son corps sportif, ses gestes sont rapides et précis. Son projet n’est jamais formulé car elle vit au présent, la beauté de l’instant. Elle veut découvrir. Ce qui me frappe, c’est que Mélanie aime être seule. Comme si elle était une essence plutôt qu’un personnage (fille rebelle de quinze ans vivant dans le désert de l’Arizona, fille révoltée devant le monde qui l’entoure – la bêtise, la cupidité, la violence –, fille éprise de la beauté cruelle du désert).

Mélanie n’est pas studieuse car là où elle vit, la nature et le quotidien l’emportent sur le futur qui serait de devenir médecin, avocate, ingénieure, architecte. Rien de féminin dans son futur, sinon l’amour d’une autre femme. Vivant avec deux mères, elle est marginale.

Est-ce vraiment une image de Mélanie ou un désir plus en lien avec le cinéma ?

Le casting. J’ai besoin d’aimer le visage de Mélanie.

Elle peut être active : jeune rebelle aimant le mouvement.

Elle peut être calme : elle apprend en regardant. Au bar, par exemple.

Elle apprend en écoutant.

Simon, 13 avril 2016

Heureusement, ton personnage finit par m’échapper et vivre, même entre mes lignes. J’ai conscience cependant qu’il s’agit de ta Mélanie et qu’à force de la poursuivre de mon écriture, elle a fini par s’émanciper et réclamer la liberté qui lui revient. Même s’ils sont faits de fiction, les personnages finissent par acquérir une certaine autonomie. Ils ne sont jamais entièrement nôtres. Ils sont des assemblages.

Nicole, 26 avril 2016

Tu as bien raison, les personnages, même tissés de nos fantasmes, certitudes ou brèves narrations qui justifient tout, finissent par acquérir une certaine autonomie. Je pense ici à cet écrivain (dont j’oublie le nom) qui utilisait des personnages de fiction pour se faire la main, préférant les incorporer dans son imaginaire et son écriture plutôt que de choisir les êtres du réel qu’il côtoyait.

Le personnage : je ne pense jamais aux personnages de mes romans comme étant des personnages. Ils sont le fruit d’un désir, et de l’écriture en tant qu’écran de projection de soi mais aussi de tout un éventail de postures existentielles et de caractères allant de bon à mauvais, de généreux à mesquin, de stimulant à dangereux.

Nous savons que nous avons tous et toutes un problème de vision, car l’invisible travaille tout autant le présent de nos vies que le visible. C’est d’ailleurs la raison qui explique les formes de distorsion auxquelles nous soumettons le réel.

Simon, 4 mai 2016

Le langage constitue une autre forme de représentation. Différente du théâtre, du cinéma, mais aussi de la couleur, la pierre. Il y a, dans le rapport au langage, comme une distance qui est en même temps une virtualité. Non pas que les mots soient désincarnés, mais bien qu’ils s’incarnent dans la matière invisible du corps.

Une invisible intimité.

Tu parles du personnage comme de la concrétisation d’un désir. On pourrait dire une focalisation, non ? Tous les éléments du personnage sont là, en latence, en soi, mais aussi dans le langage, éparpillés ou flous, jusqu’à ce qu’un désir nous permette de le voir pour la première fois.

Tu parles du personnage comme d’un écran sur lequel on se projette. Mais alors, cet écran serait aussi lieu de rencontres, là où la projection de l’auteur rencontre celle du lecteur. Car, le lecteur, il doit se projeter dans le texte.

Cela dit, il y a écran et écran. L’un est dans le texte et l’autre devant les yeux. Le corps du personnage n’est pas celui de l’acteur. Ce dernier est singulier, unique et rattaché tant aux particularités physiques qu’à la personnalité de l’acteur. Le personnage est nécessairement multiple, il est le résultat d’une négociation entre la projection de l’auteur et l’interprétation du lecteur.

Le corps de l’acteur fait forcément écran. Faire écran, c’est-à-dire s’interposer entre le regard et l’objet. L’aspect de l’acteur est non négociable. Ou très peu : maquillage, costume, coiffure…

Écrire un film, comme il m’est arrivé de le faire avec Le désert mauve, est avant tout une entreprise de visualisation. Bien plus que pour le roman (quant à la poésie, elle est tantôt images, tantôt musique, dit-on). Une visualisation « pratique », en quelque sorte. À moins qu’il ne s’agisse, comme pour Le déclin de l’empire américain, de 176 pages de dialogues avec, ici et là, quelques indications, à savoir si la scène se déroule dans la cuisine ou dans le jardin. En l’absence de dialogues, je devais « faire voir » sans pour autant faire le travail du directeur photo, c’est-à-dire que je ne devais pas donner d’indications de caméra.

Visualiser.

Projeter.

Mélanie a-t-elle les cheveux courts ? Je n’y avais jamais pensé. Elle les a foncés – de ça, je suis certain. Aussi certain que Grazie est blonde, mais peut-être qu’une actrice pourrait me faire changer d’idée, accepter un compromis.

Lors de nos discussions, sur le désir de film ou le projet de spectacle, tu es revenue à plusieurs reprises sur le casting (je sais que Guy Bertrand désapprouve l’emploi de ce mot). C’est important, j’imagine, parce que le corps de l’actrice que nous aurons choisie, sa façon d’habiter son visage, ses gestes, fera écran entre Mélanie et l’image que tu t’en fais, que je m’en fais (sûrement, il s’agit de deux images distinctes).

C’est peut-être de cela qu’il s’agit lorsque je parle du « théâtre de la matière ». Ce conflit entre le sens que nous voulons donner aux choses (en les organisant dans le langage ou d’autres systèmes signifiants, tels que le cinéma par exemple) et ce que ces choses – paysages, inventions, civilisation – racontent d’elles-mêmes.

Quelle image construis-tu aujourd’hui de Mélanie, presque trente ans après la parution du livre ? Quelles attentes as-tu par rapport au casting (processus et résultat) ? Et est-ce vraiment une image de Mélanie ou un désir plus en lien avec le cinéma ?

Nicole, 14 mai 2016

Je me suis peut-être mal exprimée pour parler du personnage, mais je demeure convaincue que les personnages d’un roman sont le résultat d’une projection de ce qui est bien vivant sous une forme ou une autre (soi, soi valorisé, soi méprisé, ou alter ego valorisé, méprisé). Il y a là un vrai système de valeurs culturelles et de valeurs idiosyncrasiques que l’on pourrait imaginer comme des plaques tectoniques glissant l’une contre l’autre, l’une recouvrant l’autre, etc.

Exact, ce mot, « négociation ». C’est ce qui explique pourquoi je dis que j’écris des romans tous les cinq ans pour négocier avec la réalité.

Le corps et le visage de l’acteur : tout ce que tu dis me semble fort juste.

Cela joue très fort, sinon vitalement, quand je regarde un film. Quoique, je l’avoue, cela a peu joué en regardant certains films comme Le cheval de Turin ou Sacrifice. Le scénario, le film sont tellement intelligents ou esthétiques qu’on se jette à corps perdu dans la proposition du sens de la vie qui nous est offerte.

Alors tu imagines à quel point la Mélanie actrice est vitale. Mauvais visage, mauvais corps déconstruisent en partie le film. Ici, on peut se poser la question de l’humanité grave ou simpliste qui réside dans un visage. Pour les femmes, c’est très compliqué, car on les initie très tôt à faire des minauderies, à envoyer des signes de faiblesses ou de vulnérabilité, ça rassure, semble-t-il. Un prototype intéressant est celui de l’agente de bord qui doit tout à la fois être charmante, rassurante et avoir de l’autorité. En principe, son « rôle » garantit sa neutralité. Excuse cette digression.

Mélanie a les cheveux courts. Grazie, châtains.

Nicole, 17 avril 2018

Bonjour Simon,

Madrid, Casa de Velázquez, je suis entièrement plongée dans le paysage.

Ta reconfiguration de notre échange sur « l’homme long et les gars » est réussie.

Le terme « cercles concentriques » me semble plus juste que celui de « spirale », car la spirale, je la garde toujours pour un effet de mouvement positif. C’est une énergie de renouveau et de changement. Voir surtout La lettre aérienne.

Merci pour la belle photo de Mélanie. Peut-on la mettre sur Facebook ?

Ici, je suis dans un ailleurs de création (hum !) et la chaleur bleue du printemps.

Bises,

Nicole

Simon, 21 avril 2018

De rien.

J’aime cette photo, ce face-à-face entre l’auteure et son personnage. J’aime surtout que l’image demeure somme toute mystérieuse : l’auteure fait face à la lumière que reflète l’écran. Elle se tient dans le contre-jour de sa propre fiction. Cette photo témoigne à la fois de la filiation et du jeu d’ombres et de lumières qui se met nécessairement en place entre un personnage et son créateur.

Ce visage cependant n’est pas de la littérature.

C’est le visage que nous avons choisi.

Nous l’avions rêvé, projeté, chacun de notre côté.

Nous nous en étions parlé, avions spéculé, négocié.

Et puis, finalement, celui-ci s’est imposé. Comme naturellement.

Est-ce de la chance ?