La jeune fille, le cinéma, le revolver, la nuit

1er janvier 1987 – 12 novembre 2016

Mélanie:

Il est minuit trente et le bar est encore plein de clients. La musique s’empare de tout. Tout est fluide et lent dans les bras d’Angela Parkins. Le temps me manque pour comprendre. Il n’y a plus de temps. Le temps est entré en nous avec minutie comme un scalpel, le temps nous oblige à la réalité. Le temps s’est glissé entre nos jambes. Chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule tient lieu de musique dans nos corps, absolument. Puis le corps d’Angela Parkins remue lentement. Tout son corps est attiré vers le bas. Son corps est lourd entre mes bras. Mes bras sont lourds du corps d’Angela Parkins. Il n’y a plus de musique. La sueur d’Angela Parkins contre ma tempe. La sueur sur ma main. Angela, le silence est cru. Angela ! Un tout petit dessin sur la tempe, un tout petit trou, ocelle. Angela, nous dansons, yes ? Angela Parkins n’a plus de hanches, plus d’épaules et de nuque. Elle se dissipe. Les yeux d’Angela, vite les yeux ! Il n’y a plus d’équilibre entre nous. Tout mon corps est devant le désastre. Plus un son. L’agitation tout autour comme dans un film muet. Au fond de la salle, il y a le regard impassible de l’homme long. Le désert est grand. Angela Parkins est allongée, là, exposée à tous les regards. Angela se dissipe dans le noir et le blanc de la réalité. Que s’est-il passé ?

[…]

Of course Mélanie is night teen.

Simon, 13 avril 2016

Tu le sais, l’adolescente qu’est Mélanie m’a longtemps accompagné. Cela dit, je me rends compte que, plus largement, la figure de la jeune fille me fascine depuis un bon moment et que cet intérêt déborde le cadre du Désert mauve. Il n’y a là rien de bien original. Beaucoup d’hommes avant moi se sont intéressés à elle. Qu’on pense à La petite Lili ou encore à sa Petite voleuse. Et puis il y a la Manon des sources de cet autre Claude, Berri celui-là. Dans ces films, les jeux de regards sont sans équivoque et font converger de multiples points de vue (surtout masculins) vers la jeune fille. Des regards chargés de désir, mais aussi, pour certains personnages plus âgés, de nostalgie ou de résignation. Bien sûr, les Miller et Berri sont d’une autre génération, d’un temps où une fille devenait femme en passant par les bras d’un homme. Il me semble cependant que cette figure transcende le désir masculin, le déborde et qu’en le débordant, elle se change en objet de fascination dans une quête qui, pour ces cinéastes, devient artistique. Cela étant posé, il me semble aussi que, dans ces films, la jeune fille est davantage un levier dramatique qu’un véritable personnage. À travers elle, les différents personnages masculins se révèlent ou encore, contre elle, se brisent. Ce sont eux, les véritables sujets, à moins que ce ne soit l’effet de la jeune fille sur eux.

Chez toi aussi, le désir a fait son nid et il demeure l’un des moteurs fondamentaux, non seulement du Désert mauve, mais aussi d’une bonne part de ton œuvre. C’est ce vecteur qui t’a menée à Mélanie, mais, contrairement aux Miller et Berri, ta relation à elle est double : désir et identification se confondent et Mélanie gagne en profondeur. Les enjeux sont décalés, il se produit un décalage et les différentes incarnations du désir – que l’on retrouve également dans La petite Lili – changent (shift) complètement. C’est peut-être une question d’angle, mais plus certainement de posture. Entre tes lignes, la figure de la jeune fille prend une épaisseur nouvelle. Elle est son propre sujet et les enjeux du texte sont ses enjeux. Il s’agit de son désir et de son point de vue sur sa réalité.

Nicole, 26 avril 2016

La jeune fille. Il n’y a qu’une seule jeune fille dans Le désert mauve. Ce n’est pas Mélanie, mais sa cousine Grazie, avec laquelle Mélanie aimerait bien coucher. Ici, on peut évidemment se perdre en conjectures ou tenir un long discours sur le masculin-féminin en chacun de nous ou tel que promu par la société sous forme de rôles et de comportements, passifs/actifs. Toute « jeune fille » est ainsi nommée uniquement à cause du regard masculin, objet de désir et de mille autres circuits imaginaires qui font tantôt rajeunir, tantôt réfléchir sur la vie. Cela, tu le saisis bien. Pourquoi dire « une jeune fille » alors qu’il y a les mots « adolescente » ou « fille », dans tout ce que cela peut avoir d’ambigu mais aussi de dynamique comme une bande de filles ? Mélanie est Mélanie, au mieux une adolescente qui, comme tu le dis bien, « est son propre sujet et les enjeux du texte sont ses enjeux ». Elle pourrait aussi être une teenager au sens où James Dean en fut un.

Pour être une jeune fille – en fleurs ou pas –, il faut déjà être rangée du côté hétérosexuel de l’appellation. Je pense ici à Lolita de Nabokov, et encore (voir Va et nous venge de France Théoret, il faut que je fasse ma recherche)…

Simon, 13 avril 2016

Me voici donc en train de porter un regard sur la figure de la jeune fille depuis le côté hétérosexuel – straight – de l’appellation, et d’y ajouter quelques lignes. Pourquoi ? Pourquoi fascine-t-elle ? Peut-être parce que le temps de la jeune fille – ou de l’adolescente – en est un où les possibles débordent largement les déterminismes et que cette euphorie d’un horizon illimité – ininterrompu – est soutenue par une réserve quasi égale d’énergie, celle, bien entendu, de la jeunesse. Mais il y a plus. L’image de la jeune fille est depuis longtemps porteuse d’une fragilité paradoxale. La jeune fille possède une force qu’elle doit développer à cause, justement, de sa vulnérabilité. Le jeune homme est plus déstabilisé, moins assuré. Plus maladroit, aussi. La jeune fille se sait guettée, elle connaît ce poids immémorial (et injuste) du désir violent et de la fertilité.

Dans l’univers de Mélanie – qui est une fiction – le désir est orienté vers la matière brute, organique, sensible et vivante

ou alors vers des objets d’une telle simplicité qu’ils ne cessent jamais de fonctionner.Le revolver.

Le revolver est toujours chargé.

Simon, 29 mars 2018

Dans Le désert mauve, deux « entités » masculines m’ont particulièrement frappé. Il y a, bien sûr, l’homme long, mais il y a aussi ces « gars venus de loin » qui sont brièvement évoqués. Ces gars dont un seul est armé. Ces présences masculines planent telle une menace – passée ou potentielle – un peu à la manière de la menace nucléaire du temps de la guerre froide.

Dans un des premiers textes de la correspondance, nous abordons tous deux la perception variable qu’on peut avoir d’une époque selon qu’on l’a vécue ou non, selon qu’il s’agit de mémoire ou de savoir. Or, comme j’étais très jeune lors de la chute du mur de Berlin, tout ce que j’ai comme souvenir de la guerre froide se résume à quelques films doublés en français aperçus l’après-midi à la télévision. La compréhension que je peux avoir de la trame de fond du Désert mauve a recours à mes connaissances historiques et demeure complètement coupée de mon affect. J’aimerais que tu me racontes comment le contexte social a mené (ou pas) l’homme long (alias Oppenheimer) à s’immiscer entre les pages du Désert mauve.

Et ces gars venus de loin, d’où viennent-ils ?

Fais-tu un lien – même ténu, même circonstanciel – entre le développement du féminisme et l’évolution de la guerre froide ou la course aux armements nucléaires ?

Comment et pourquoi la peur s’est-elle immiscée dans Le désert mauve, et quels sont les liens entre la peur, l’homme long et la télévision ?

Et puisqu’on parle de l’homme long, que représente-t-il ? Quelle est sa relation à l’imaginaire collectif (à la peur collective) ? Et la propagande ?…

Nicole, 2-6 avril 2018

Cher Simon,

Tu parles de deux évocations masculines, celle de l’homme long mais aussi de ces « gars venus de loin », qui apparaissent dès le début du roman. J’emploie le mot « gars » pour signaler leur anonymat. L’homme long traverse l’Antiquité, la Renaissance, les Lumières, le communisme, le socialisme, le néo-libéralisme. Les gars viennent du lointain de la petite histoire mais bénéficient du privilège d’être des « gars ».

Simon, 4 avril 2018

Des gars « venus de loin » dont un seul est armé alors que tous les autres sont blonds. Étrangeté poétique qui relègue le monde masculin à un « extérieur » et donne à « l’intérieur » de fiction ce glacis quelque peu fantasmagorique. Irréel parce que différent de la réalité que l’on connaît, à savoir, pour le dire vite, patriarcale. Ce qui est beau avec cet extrait, c’est que la poésie fait passer tout ça – c’est-à-dire ce microcosme où les rapports de pouvoir homme/femme sont en partie inversés (même si l’homme long ne le permettra pas) – en sous-couche, sans que le lecteur s’en aperçoive au premier abord. Enfin, par « lecteur », je veux dire moi.

Nicole, 2-6 avril 2018

« Un seul d’entre eux était armé. » Je t’avoue qu’ici, j’ai joué sur le mot « armé » et avec l’idée du singulier opposé au pluriel : « Tous les autres étaient blonds. » Je pensais aux jeunes « blonds » de la dernière guerre qui, bien sûr, ont, dans la traduction, les yeux bleus, ce qui les rend « supérieurs ». Bien que les mots soient poétiques, mon allusion ne l’est pas du tout. Elle montre du doigt le sexisme à travers la métaphore désignant le racisme.

L’homme long, c’est l’histoire du patriarcat qui, codée ou non par les religions et la loi, est une histoire de violence, de domination, d’exploitation et d’aliénation.

Tu as peut-être raison de penser à ce glissement sémantique imprévu entre la réelle guerre froide et la guerre froide entre hommes et femmes, bien qu’il n’y ait pas de commune mesure entre les forces dissuasives mises en œuvre. Au niveau des genres, la guerre – force de destruction (meurtres, viols, esclavage) –, la guerre froide – force de négociation et d’endurance –, et le temps de paix (mariage et reproduction) cohabitent. Il est intéressant de penser que dans le cas des femmes, la religion et la loi ont assumé à la fois le meurtre des femmes, leur infériorisation, leur assujettissement et la justification des « charges » retenues contre elles et des « peines » qui leur étaient infligées. Or, tout comme on voit les stratégies féministes se modifier avec l’avènement des technologies de reproduction, des médias sociaux et des « nouveaux genres » identitiels, on constate que les stratégies de la guerre froide réelle se modifient aussi en fonction du potentiel des nouvelles technologies. Par exemple, la bombe sale (également appelée bombe radiologique ou dispositif de dispersion radiologique) est une bombe non conventionnelle, entourée de matériaux radioactifs destinés à être pulvérisés et disséminés lors de l’explosion. Cette bombe n’a pour but que de contaminer la zone autour de l’explosion, un peu comme la nouvelle truquée (fake news) contamine la crédibilité d’un parti autour d’un.e candidat.e, d’un.e politicienn.e. Il y a bien longtemps que les femmes font les frais des bombes sales et des fake news patriarcales, et nous avons mis beaucoup de temps à le comprendre. Dans les deux cas de guerre froide, style vingt et unième siècle, la survie immédiate et la reproduction sont en principe assurées par la technologie.

Simon, 7 avril 2018

J’ai envie de dire que, bien sûr, comme tous les témoins de l’assassinat d’Angela Parkins, comme tous ceux-là, présents dans le bar alors qu’elle s’écroulait au ralenti sur le sol, comme eux, je n’ai rien vu. Ni la guerre des sexes, ni même, lors des premières lectures, le motif de la guerre froide.

Très jeune, je fus sans avenir comme la baraque du coin qui fut un jour incendiée par des gars « venus de loin », disait ma mère qui leur avait servi à boire. Un seul d’entre eux était armé, m’avait-elle juré. Un seul parmi eux. Tous les autres étaient blonds. Ma mère parlait toujours des hommes comme s’ils avaient vu le jour dans un livre. Elle n’en disait pas plus et s’en retournait devant son téléviseur.

Juste avant ce passage, il est question de la réalité s’engouffrant dans l’indescriptible du désert. Et il y a ce je se racontant « très jeune » et filant à toute vitesse à travers le paysage. La mère est tout de suite évoquée par le truchement de l’auto, la Meteor empruntée sans permission.

Juste après ce passage, on suit ce je fou d’arrogance qui, à quinze ans, se lance dans la nuit avec, autour des yeux, des espaces absolument délirants.

Ce je, c’est bien sûr Mélanie. On l’apprendra bientôt.

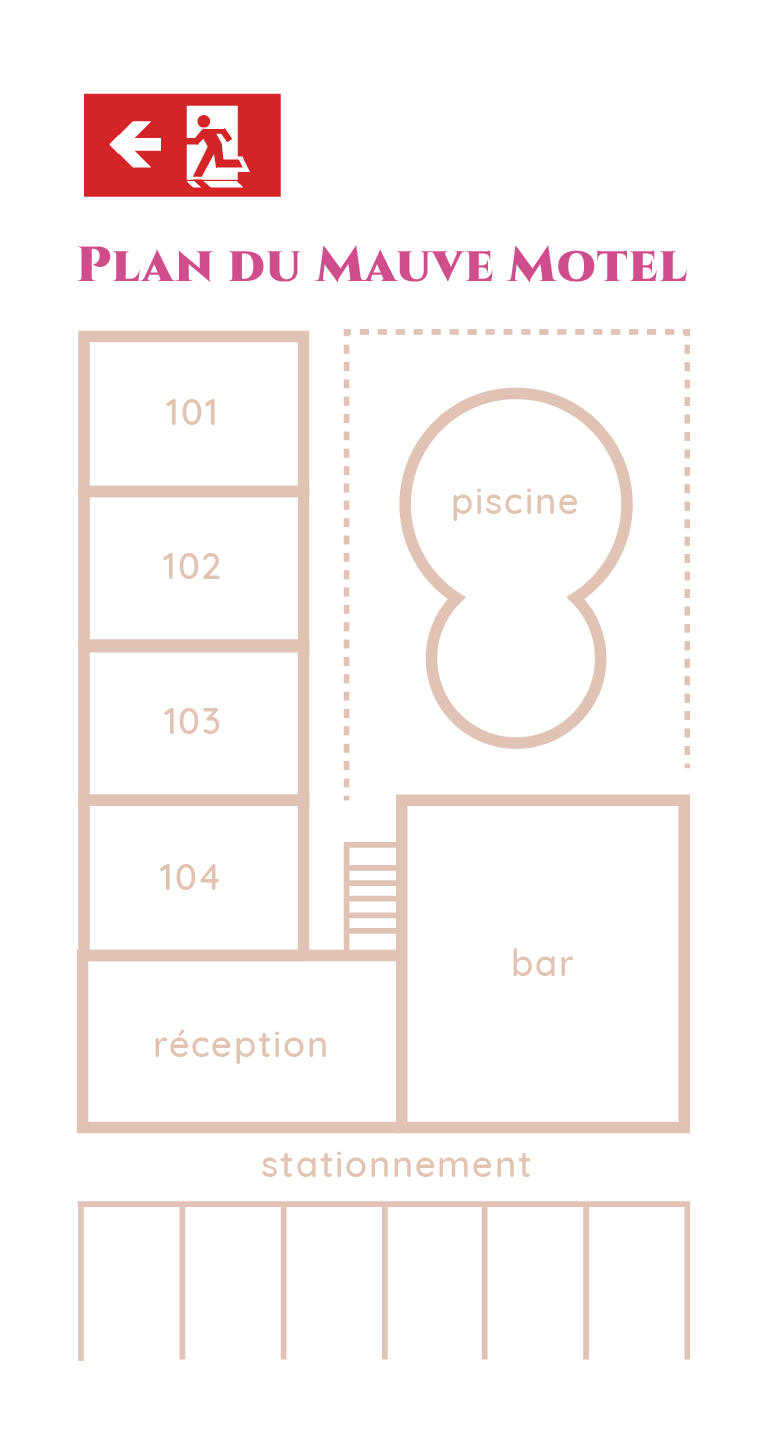

Cette baraque incendiée, ces gars venus de loin, sont passés dans le coin de mon regard et se sont imprimés au fond de ma rétine. Ils y sont restés comme une rémanence tandis qu’avec Mélanie (qui aime vivre vite), je passais déjà à autre chose. Entre le désert et la soif de l’adolescente, cette baraque, ces gars et ce commentaire de la mère ont tout de même eu le temps de situer le décor. Et ce, mieux que ne l’aurait fait le paysage. Le désert n’est pas une trame de fond ici, mais une entité vivante, « vibratoire », dirais-tu. Le centre de cet univers de fiction, c’est la mère. La réception, la piscine, les clients et même le désert orbitent autour d’elle. C’est de cela qu’est fait le monde de Mélanie. Et le roman met en scène l’énergie que Mélanie déploie pour s’extraire de cette gravité.

« Très jeune, je fus sans avenir. » Dès les premiers mots, Mélanie prend son élan et n’a finalement que peu de considération pour les obstacles qui se dressent sur son chemin. Avec un avenir à réinventer et une réalité qui se dérobe sous ses pieds, Mélanie appuie très fort sur l’accélérateur pour faire pencher la lumière, dit-elle. Par-dessus son épaule, nous jetons un bref regard à la mère devant son téléviseur avant d’être entraînés à nouveau le long de ces petites lignes mauves et orangées qui (re)dessinent le paysage. Nous aurons à peine eu le temps d’entr’apercevoir l’incendie dans la nuit, le reflet de lune sur la crosse du revolver et les éclats de feu dans les cheveux blonds des gars attroupés là. Étrangeté poétique d’un tableau qui détonne, qui ne trouve pas sa place dans ce système orbital. Mais qui est pourtant bien là, comme dans un hors champ narratif. Ces gars sont en quelque sorte relégués à la périphérie du récit, à un extérieur à partir duquel on peut mieux situer cet univers de fiction en apparence réaliste, mais dans lequel certains rapports de pouvoir sont inversés.

Tu me demandes ce que j’ai lu dans « un seul d’entre eux était armé » et « tous les autres étaient blonds ». La question m’a pris de court parce que, en toute honnêteté, je ne m’y étais jamais arrêté. C’est l’image qui est restée avec moi. Cette baraque en flammes me rappelle cette autre qui tombe du ciel pour se fracasser contre une petite route isolée de l’Idaho dans le film de Gus Van Sant. Est-ce une distorsion de ma mémoire, ou River Phœnix n’était-il pas blond lui aussi ? Une étrangeté poétique que j’aime et qui, sans que je m’en aperçoive, m’aura guidé dans la cosmogonie de Mélanie. Ce microcosme familier, quoique légèrement décalé, dans lequel tous les astres sont des femmes à l’exception de l’homme long. Et bien sûr, ces « gars », comme un point de l’autre côté de l’horizon.

Très jeune, il n’y eut point d’avenir et le monde ressembla à une maison incendiée comme celle qui le fut au coin de la rue par des hommes « étrangers », ma mère le disait, qui leur avait servi un verre. Ma mère pensait qu’un seul parmi eux était armé mais aucune inquiétude ne lui venait car tous les autres avaient les yeux bleus. Ma mère disait souvent que les hommes étaient libres de faire comme dans les livres. Elle terminait sa phrase puis, une fois le malaise passé, s’installait devant le téléviseur.

Les sentiers de la peur mènent souvent à celle de l’autre, puis au repli sur soi. En relisant ces extraits pour mieux répondre à ta question, je me suis rendu compte que ce sont les mots de la version « originale » que j’ai retenus. Je pense que, ayant en tête cette version, j’ai tout simplement glissé sur ce passage de la traduction, y superposant l’impression première. J’avais remarqué que la traductrice exacerbe le désir dans sa version, que, sous sa plume, l’érotisme affleure davantage. Or, je me rends compte maintenant que ce sont toutes les sensations/émotions qui s’y trouvent magnifiées.

Cela comprend la peur qui, dans cet extrait, dame le pion à la poésie.

La peur de la mère qui est en quelque sorte un carburant fournissant à Mélanie la poussée nécessaire pour partir.

Une peur à double tranchant.

À la relecture, ce qui m’a frappé, c’est le rapprochement des mots « étrangers », « armé » et « yeux bleus ». Ce n’est plus le lointain qui est évoqué, mais la différence. Celle dont on se méfie. Ce qui est étranger à soi, à ses habitudes, à son monde. La mère est rassurée par la couleur des yeux de la grande majorité du groupe de « gars », mais s’inquiète de celui dont les yeux diffèrent. Celui-là est armé. Et la maison sera incendiée.

Ce qui a joué pour moi ici, c’est la circulation du sens entre les versions. Je te l’ai dit, dans mon esprit versions originale et traduite se confondent de telle sorte que mon interprétation et celle induite par la traductrice se fondent l’une dans l’autre. Et la poésie enfle jusqu’à déborder des mots qui la font naître pour venir teinter l’ensemble de cette construction de fiction qu’est l’univers de Mélanie.

Nicole, 8 avril 2018

Ce paragraphe dit : la mère tente d’instruire sa fille à propos des hommes. Sa logique pour le faire est ambiguë, car elle ne veut pas condamner tous les hommes. Pourtant elle le fait avec les phrases « un seul d’entre eux était armé » et « tous les autres étaient blonds ». Sa confusion est traduite par : « Ma mère parlait toujours des hommes comme s’ils avaient vu le jour dans un livre. » Double contrainte entre « la grandeur de l’Homme » (science, philosophie, art) et la réalité des gars (le quotidien). La mère n’est pas du tout rassurée par « les yeux bleus », mais l’auteure fait ici l’innocente, le temps de faire passer le malaise par la métaphore poétique. Puis la mère retourne devant le téléviseur, croyant se soustraire à la réalité alors que la violence, la peur y règnent. D’une certaine manière, elle agit comme nous le faisons avec tous les écrans qui distraient, stimulent, enchantent, mentent et aliènent.

À titre d’information, j’ajoute que « la baraque au loin qui fut un jour incendiée » fut incendiée dans ma tête par le KKK. Si j’emploie le mot « baraque », c’est parce que ce sont des pauvres qui y vivent et qui seront victimes de l’incendie dont on s’empressera d’oublier l’odieux en le repoussant dans le temps par l’expression « un jour ».

En somme, l’auteure est en colère et Mélanie appuie sur l’accélérateur.

Je t’ai posé la question car je voulais savoir ce que tu lisais dans ces phrases et voir comment le sens se déplace dans l’immensité et le face-à-face entre les mots. Tout cela pour dire que nous n’en avons jamais fini avec le sens et le plaisir qu’il déclenche en nous de le savoir si incertain, si ouvert, comme cette idée répandue qu’il faut rester vivant.