La beauté, la nuit, écran, corps, tatouages

1er janvier 1987 – 7 juin 2016

Mélanie:

Un jour peut-être, je raconterai ma vie. Un jour quand je n’aurai plus quinze ans et le cœur à l’esprit qui s’émerveille. C’est tout dire quand je parle de la nuit et du désert car en cela même je traverse la légende immédiate de ma vie à l’horizon. J’ai abusé des étoiles et des écrans de vie, j’ai entamé des routes de sable, j’ai assouvi ma soif et mon instinct comme autant de mots devant l’horizon magique, seule, manœuvrant d’une manière insensée pour répondre à l’énergie qui me traversait comme une nécessité, une avalanche de l’être. J’avais quinze ans et je savais désigner les personnes et les objets. Je savais qu’un brin de menace n’était que kilomètres à franchir dans la nuit. J’appuyais sur l’accélérateur et heurt, sueur, peur, ô c’est fragile le corps quand il fait si chaud, si noir, si blême, silence immense.

Nicole, 27 avril 2016

Tu entretiens avec Mélanie des relations que tu transformes depuis sans doute tout près de quinze ans (en images, en livres, en projets). Pour ma part, mes relations avec Mélanie se sont exprimées en écrivant le livre. Mélanie est un croisement, un point de rencontre où l’espace adolescent (majeur chez tout être humain) se déploie, touchant toutes les zones de ce que nous sommes : intellectuelle, sexuelle, affective, spirituelle, identitaire (qui suis-je ?), existentielle (qu’est-ce que vivre, la vie ?). C’est en quoi elle a des ailes rebelles, de l’elle vitale en elle.

Elle incarne un grand ensemble de « moi » dispersés en nous. Il y a en elle non seulement la précieuse rébellion contre l’ennui, le quotidien, le réel, la répétition, mais aussi tout le potentiel de révélation du monde + la vitesse, ce qui la tient en alerte constamment. Mélanie m’est encore proche parce que le monde lui appartient quand elle sort de la réalité. C’est d’ailleurs ce que nous aimons sans doute de tous les artistes à un niveau ou à un autre, cette capacité, cette persistance à vouloir traverser le mur, le miroir de notre potentiel imaginatif. En ce sens, il y a toujours un potentiel en nous d’écriture, de tatouage (du plus petit signe à l’envahissement du signe sur tout le corps, l’effaçant sous l’image – les images).

Nicole, 30-31 mars 2016

Le cinéma est partout dans Le désert mauve, et il me semble naturel que tu veuilles en faire un film, que tu cherches à traduire les mots en images. Aujourd’hui, en 2016, j’aimerais peut-être traduire ce qu’il y a d’éphémère ou de permanent dans le sens, les objets, voire même les êtres. Explorer l’impression forte que là gît une énigme qui nous saisit partout, au cœur, à la gorge, à l’essentiel pour un jour s’installer en nous comme une certitude, un prolongement ombré de l’être.

Simon, 13 avril 2016

Hier, je suis tombé par hasard sur un film d’archives montrant Fellini en plein travail durant le tournage de Satyricon. Nous sommes en 1969. On le voit en train de diriger la scène de la piscine. Il y a bien une centaine de figurants, peut-être une dizaine d’acteurs, le plateau est bruyant. En attendant qu’on tourne, les figurants – à demi nus et immergés jusqu’à la taille dans la piscine – discutent, c’est bien normal, et toutes ces discussions forment naturellement un chahut pas possible. Habitué aux grandes scènes, le maître ne semble pas – tout d’abord, du moins – importuné par le bruit. Il est concentré, il dirige : qu’untel tapote les fesses d’un autre à l’aide de tapettes à mouches, qu’il le fasse de telle manière, qu’un autre serre le cou d’une dame de cour distinguée comme s’il s’agissait d’un poulet (il le répète deux fois : « comme un poulet »). Il réclame un peu de silence dans la piscine s’il vous plaît, que tout le monde soit immobile et regarde la caméra. Il dit « on y va », puis il éclate : « QUE TOUT LE MONDE LA FERME, BORDEL ! » Et encore plus fort : « ARRÊTEZ DE BOUGER ! »

Il a obtenu le silence.

Le regard est ferme, le visage sévère. « Moteur. » Un très fort buzz résonne sur tout le plateau, c’est le signal. Il continue de donner des indications : « Ma chérie, baisse la tête, encore un peu, souris. » En disant cela, sa voix s’adoucit. Son regard aussi. Lorsqu’il lui commande de sourire, il fait un geste des deux mains, de chaque côté de la bouche, en ouvrant les points comme éclot une fleur. Quelqu’un crie : « Ça tourne ! » Le maître ne sourcille pas, il dirige : « Chante, Ligny. », « Ne bougez pas dans la piscine ! », « Roberto… ».

Il ne dit pas « action ».

Ça tourne de toute façon.

Quand ça se met enfin à vivre devant la caméra, il se tait, il laisse faire.

Je pense à ce professeur de politique que j’ai eu au cégep – je ne me souviens plus de son nom – qui, dans le couloir devant sa classe, m’avait parlé de Fellini. C’était la première fois que j’entendais parler du célèbre cinéaste italien. Je devais avoir dix-huit ans. Le professeur se plaignait du cinéma d’aujourd’hui, trop artificiel selon lui. Dans les films de Fellini, ça mange, ça rote, ça pète, ça vit ! « Comme dans la vraie vie », me dit-il. Or, quand je regarde aujourd’hui ce making of en noir et blanc de Satyricon, je vois bien qu’il s’agit d’une impression de vraie vie. Qu’en fait, le film est tiré – à bras d’hommes, si je puis dire – de tout un chantier et que, si nous ne voyons pas les machines (en italien, Fellini dit « macchina » pour désigner la caméra), c’est que le regard de celles-ci est tourné vers la fiction.

Et nous, avec elles, nous regardons.

Bientôt, le cadre de l’écran n’arrive plus à circonscrire la fiction parce que notre imaginaire – ou notre envie de croire que la fiction est plus vraie (ou d’une autre vérité) que la réalité – complète l’image au-delà des bords. Enfin, ce que je voulais dire, c’est que, finalement, cette vidéo aperçue hier sur Internet au hasard d’un réseau social m’a fait penser à ce professeur dont je revois très bien le visage, mais impossible de me souvenir de son nom, et que, à son tour, ce professeur m’a fait penser à toi à cause de cette phrase qu’il a peut-être dite.

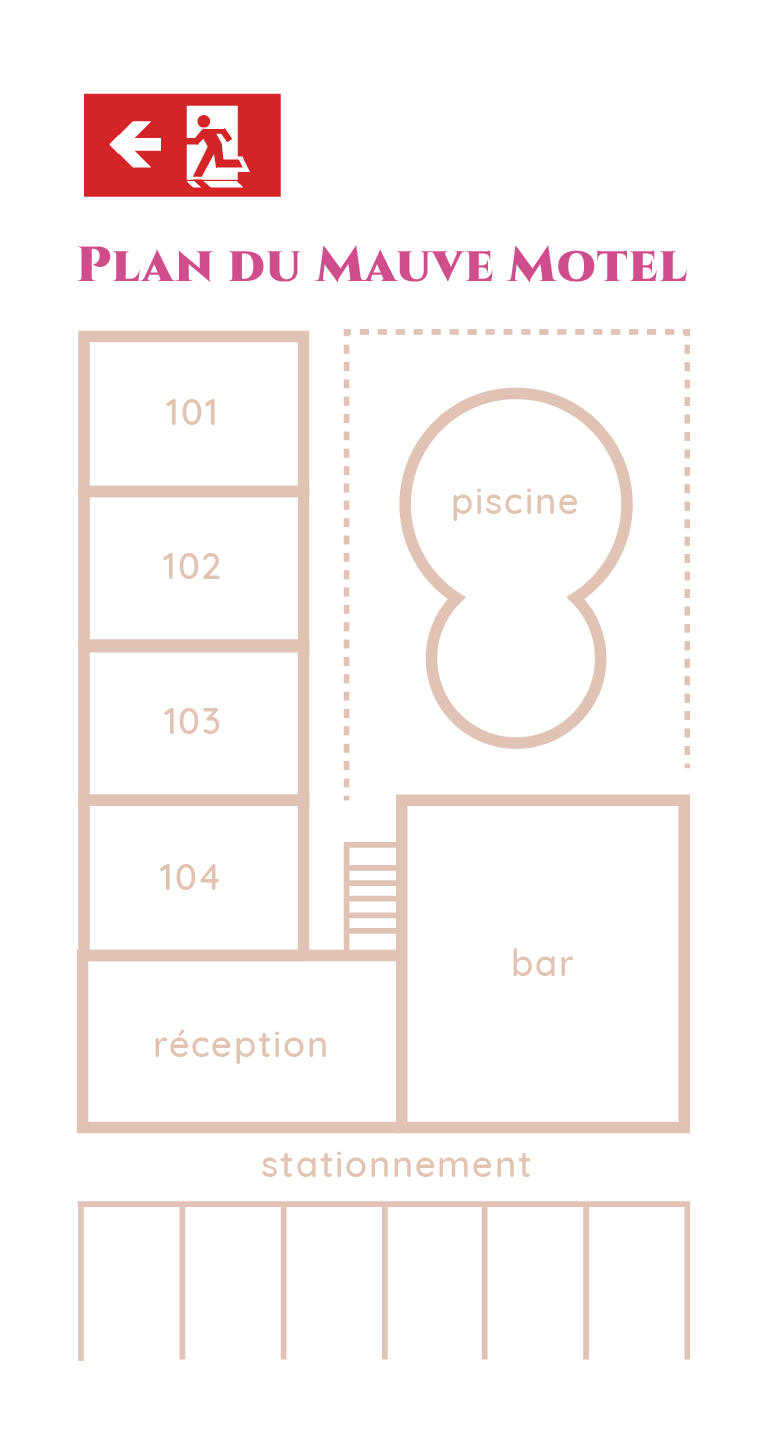

« Comme dans la vraie vie », ce sont aussi les mots que tu as prononcés lors de mon mariage. Nous étions tous réunis sur le terrain d’un motel de l’Isle-aux-Coudres. La cérémonie était passée, le banquet aussi, l’ivresse n’était pas due qu’à l’alcool, quelques-uns picoraient encore ce qui restait de dessert, mais la plupart avaient déjà commencé à danser. Le soleil était-il déjà couché ? La lune allait se lever, pleine et ronde. Je crois que nous dansions, oui, c’est ça, nous dansions tous les deux sur une chanson de Philippe Katerine – Louxor, j’adore – et c’est là, à ce moment de nos déhanchements maladroits de poètes, que tu m’as dit : « C’est comme dans la vraie vie. »

Ce n’est pas que la phrase m’ait surpris. Je crois que j’ai compris ce que tu voulais dire, même si, je m’en rends bien compte maintenant que j’écris ces lignes, je n’ai jamais vraiment cherché à comprendre exactement la signification que tu y mettais, préférant en rester à une impression de compréhension.

Une impression… c’est bien de cela qu’il s’agit puisque la phrase est restée imprimée dans ma mémoire et que, aujourd’hui encore, il suffit d’une vidéo aperçue sur Internet pour la rappeler à moi.

D’ailleurs – était-ce le soir même ou le lendemain matin, un autre jour ou plus tard –, Fellini avait été évoqué. Était-ce vraiment par toi ? Notre mariage aurait eu quelque chose de « fellinien ». Une certaine surenchère peut-être, mais plus certainement la joyeuse improvisation : unetelle avait constitué un bouquet de fleurs sauvages pour la mariée (nous n’y avions pas pensé), un autre avait apporté des feux de Bengale, on avait rôti les agneaux sur une broche suspendue entre un support à vélo et une borne kilométrique… Il faut dire que j’organisais moi-même mon mariage et que, une fois les papiers signés, j’ai laissé aller les choses, j’ai lâché prise… et au moment où la lune, pleine et ronde, est sortie d’entre les rares nuages de cette belle soirée d’août, trois jeunes femmes sont sorties de derrière les bosquets et ont sautillé autour des époux tenant à la main des feux de Bengale.

Une joyeuse improvisation… Voilà bien ce qu’un chantier de cinéma – même de Fellini – n’est pas. Ces images fabriquées nous servent peut-être à retrouver certains états de grâce et de magie qui, parfois, se matérialisent dans la réalité.

Simon, 25 mai 2016

Le tatouage / la représentation

Te ferais-tu tatouer ? Est-ce quelque chose que tu aurais voulu faire, mais n’as pas fait ? Tu parles du marquage du corps et, étrangement, ça me fait penser à la représentation. Le dessin permanent non pas sur mais dans la peau, une volonté individuelle gravée dans l’inné du corps, dans ce qu’il a de collectif ou de familial. Ma mère a été profondément blessée lorsque, à dix-sept ans, je me suis fait tatouer une panthère noire sur la cuisse. Non par acte de rébellion, ni poussé par un désir de réappropriation de mon corps, mais plutôt mollement emporté par un courant social (le mot « pression » est trop fort). La panthère ne signifie rien pour moi, n’a jamais rien signifié. J’avais choisi un modèle commun, provenant de catalogues bon marché (ce qu’en anglais, on appelle « flash tatoo ») : il s’agissait de couvrir le dessin inachevé d’un tatoueur amateur rencontré lors d’une soirée. Aujourd’hui, ce que je retiens de cette histoire – outre un dessin passablement délavé sur ma peau –, c’est cette réaction de ma mère. J’avais violé quelque chose de sacré qu’elle m’avait donné, altéré (sans trop y penser) le fruit de sa gestation et de son labeur. En écrivant cela (en fait, je suis en train de transcrire les pages du carnet que j’ai rempli la veille, mais voilà que je m’écarte passablement de mon sujet), je me rends compte de ce que le corps contient de collectif. Le corps de l’individu ne vient pas seulement de la mère, il est issu de toute une filiation et contient déjà le corps social. C’est peut-être parce que ce dernier se désagrège, parce que l’individu est désormais placé au-dessus de toutes les autres composantes de la société, que le tatouage est aujourd’hui globalement accepté. Ce qui, on peut le regretter, dépouille l’acte de se faire tatouer de son caractère rebelle. Le corps de chacun se retrouve en tension entre des canons stricts de beauté et le désir d’unicité. Tout le monde veut être unique tout en étant le même. Angoissante standardisation dans un monde glorifiant la figure du rebelle. Dans ce contexte, le corps se fait véritablement écran – rectangle blanc aux dimensions standardisées – et le tatouage devient un moyen de le distinguer des autres, d’y imprimer une volonté qui soit propre.

Le corps-écran / la représentation.

L’écran, on y projette quelque chose. Avant que les lumières ne s’éteignent et que le projecteur ne s’allume, ce n’est rien qu’une surface blanche, insignifiante en apparence. Qu’est-ce donc qui illumine le corps ? Quel feu, quelle volonté ? On nous qualifie de consommateurs, de payeurs de taxes, de contribuables… le mot « citoyen » est de moins en moins utilisé. On veut nous faire croire que nous ne constituons plus le corps de la cité, mais simplement une somme dont les désirs individuels peuvent être endigués puis redirigés vers quelques objets de consommation, vers quelques productions de richesse. Mais pas la nôtre, bien entendu.

Est-ce là qu’a mené la rébellion de nos pères ?

Tu mentionnes James Dean.

Et celle de Mélanie ?

Et celle de sa mère ?

Pourquoi Mélanie s’est-elle fait tatouer ?

Pourquoi Angela est-elle fascinée par ce tatouage ?

Et toi, comment en es-tu arrivée à construire ce fantasme ? Avec quels matériaux ?

Alors que nous travaillons à transposer ce que la fiction de Mélanie contient de réalité dans une autre dimension de la création – espace et temps circonscrits de la représentation –, l’idée germe de faire en sorte que ce processus laisse une trace aussi concrète que l’encre sous la peau. En fait, c’est toi qui as suggéré de faire surgir l’image du tatouage, mais sur quel support ? Le support naturel du tatouage est la peau. J’ai d’abord pensé à l’actrice qui incarnerait Mélanie. Accepterait-elle de se faire tatouer ? Il faudrait que son implication dans le projet soit totale. J’ai parlé de cette idée autour de moi. Invariablement, on me rétorque qu’un tatouage temporaire ferait l’affaire, ce qui me ramène au « faire semblant », et donc à la représentation. Je m’attache de plus en plus à cette notion d’engagement (envers le public, mais aussi envers le projet, les autres personnes impliquées), à cette idée que l’un d’entre nous – toi, moi, ou quelqu’un de l’équipe – soit marqué par le projet. Physiquement. Je trouve plus confortable (est-ce le mot ?) cette posture (engagement) qui nous permettrait d’affirmer (même tout bas, pour nous-mêmes) que nous l’avons fait « pour vrai ». Entendons-nous, que le tatouage soit permanent ou temporaire, le résultat pour le spectacle demeure le même. Cela ne change rien. Ce qui change, c’est notre relation aux spectateurs, le pacte que, tacitement, nous signons avec eux.

Notre relation au projet aussi.

C’est d’autant plus fort que nous ne sommes pas des acteurs, mais bien les auteurs à la fois des textes qui sont mis en scène et du spectacle lui-même. Permets-moi d’illustrer mon propos d’une anecdote. Du temps où je participais à la programmation d’un festival à Québec, nous avons fait venir une production intitulée Kolik, du metteur en scène français Hubert Colas. Un acteur (l’excellent Thierry Raynaud) débite une heure durant un texte de l’écrivain allemand Raynald Gœtz. Assis à une table translucide couverte de 144 verres de vodka, il déverse un flot de paroles tout en se suicidant à l’alcool. La mise en scène est sobre, précise et forte. L’acteur boit et parle, parle et boit les 144 verres, qui sont en fait emplis d’eau. Lors de la représentation de Québec (le spectacle était aussi présenté à Montréal), Laurence Brunelle-Côté, qui se définit elle-même comme « artiste indisciplinaire », était dans la salle. À la fin du spectacle, son voisin de siège croit nécessaire de la tirer de l’erreur. Il lui explique qu’il ne s’agissait pas de vodka mais d’eau, pas de l’auteur mais d’un acteur. Déçue, elle s’exclame : « Ah… c’est du théâtre ! »

Cette réaction de Laurence n’est pas complètement saugrenue. À Québec, le spectacle était inscrit à la programmation du Mois de la poésie, où la plupart des propositions consistent en des auteurs portant leur propre texte devant le public, la plupart du temps sans filet, ce qui les rapproche d’une posture performative. Spontanément, lorsque cette histoire est parvenue à mes oreilles, j’ai pensé que si ces 144 verres avaient été emplis de vodka, l’acteur en serait mort. Cela dit, la réflexion qu’a suscitée en moi l’exclamation – très sentie et spontanée – de Laurence continue de m’habiter. D’autant plus maintenant que je te propose de monter sur un plateau avec moi, de nous mettre en scène, à la fois sujets et interprètes (vraiment ?).

Angela Parkins – l’arpenteur-géomètre qui a allumé le sens du mot « désir » dans le corps de Mélanie – est elle aussi, en quelque sorte, un écran. Mélanie projette sur elle un avenir qui, peut-être, ne peut exister. Une liberté totale, un affranchissement, un affront aux conventions, un pied de nez à la peur ambiante, induite, oppressive. Je confonds parfois, Angela/Mélanie, Mélanie/Angela. Aussi ai-je cru que c’était sur l’épaule d’Angela qu’était gravé le dessin du sphinx, ce papillon de nuit dont le motif des ailes reproduit l’image d’un crâne humain. Or, je parle ici de personnages, tes personnages et, en tant que tels, ne sont-ils pas la réflexion de ton désir ? Ta quête ? Ta projection ?

Est-ce que tu te ferais tatouer le tatouage de Mélanie ? Accepterais-tu de faire de ce tatouage la première matérialisation de la fiction dans l’espace bien réel du spectacle ?

Nicole, 7 juin 2016

« une volonté individuelle gravée dans l’inné du corps »

« ce que le corps contient de collectif »

« C’est peut-être parce que ce dernier se désagrège […] que le tatouage est aujourd’hui globalement accepté. »

J’essaierai de répondre à deux de tes questions :

Pourquoi Angela est-elle fascinée par le tatouage de Mélanie ?

Tout d’abord, je dois te dire que tu as raison, c’est Mélanie qui a le tatouage. Page 87, lorsqu’Angela Parkins répond : « Rien. » (c’est en italique dans le texte) et change de sujet, c’est qu’elle est gênée de voir la mort, une représentation de la mort, sur une si jeune fille. Y voit-elle sa propre mort ? Je crois que c’est ce que j’ai voulu sous-entendre.

Nous sommes dans le désert où la mort rôde indéniablement. Le danger est partout et inévitablement la peur, l’excès et les fuites en avant (vitesse, alcool), la solitude, la vulnérabilité ; le désert devrait commander de l’humilité, une certaine sagesse à qui vit dans son espace. Angela Parkins est tout cela à la fois.

Les tatouages m’ont toujours fascinée. Et bien évidemment, j’ai trouvé le sphinx tête de mort particulièrement intéressant, esthétiquement et symboliquement. Avoir sur son épaule un croisement de beauté et de mort, de nature charnue et de crâne. Bref, avoir du symbole fort dans la peau. Cette espèce est présente sur l’affiche du film américain Le silence des agneaux. Dans le livre L’effet papillon de Jussi Adler-Olsen, paru en 2015, il est aussi omniprésent.

Le sphinx tête de mort, Acherontia atropos : il a une marque caractéristique qui rappelle la forme d’une tête de mort et ressemble à un masque.

Les Hells Angels ont aussi comme symbole la tête de mort. Nous sommes ici en pleine délinquance et signe de liberté, et cela, avant que les Hells ne deviennent des criminels. Je pense à The Wild One (L’équipée sauvage) de 1953 et sa bande de motards, le motard y devenant l’icône du rebelle.

Comment es-tu arrivée à construire ce fantasme du tatouage, avec quels matériaux ?

Le tatouage fait partie de moi.

La tête de mort fait partie de mon imaginaire rebelle cinématographique avec The Wild One. On la retrouve sur les vestes de cuir et sur les bagues des motards.

Le papillon sphinx est le fruit d’un hasard de recherche dans le dictionnaire. Et même là, j’ai commis une erreur, car je l’ai appelé « grand sphinx », qui est un papillon rose, très gentil-gentil.

144 verres de vodka.

Je ne sais pas quel pacte tu signes avec le spectateur. Pour ma part, ce serait celui de lui offrir des pensées, des sensations, des émotions surgies de la mise en forme de notre propos.

Ce que nous appelons fiction – par opposition à la réalité – est tout simplement ce qui est vrai, plausible et qui, parce qu’empêché pour toutes sortes de raisons (censure, marginalité, hors norme, travail quotidien-prosaïque), est rêvé, imaginé, fantasmé et conçu en dehors de l’évidence matérielle ou culturelle. À cela s’ajoutent les couleurs, la tonalité de chacun et de chacune : enthousiasme, déprime, douleur, blessures, esprit scientifique, rebelle, ordonné, etc.

Une chance que ni les meurtres, ni les viols réels, ni les 144 verres de vodka ne soient permis au théâtre. Jadis, on disait rituel, sacrifice, Dieu avait soif. Aujourd’hui, on dit réseaux sociaux, viols et agressions en temps réel. Qu’est-ce qui compte : l’idée ou la chose mise en scène comme une idée ? D’accord, certains arrivent à se « blesser sans se mutiler », disent-ils – Orlan, body art (tatouage, piercing, scarifications, etc.) – à partir des années soixante. L’art ne dit pas non à la violence, au sang et à l’excès.

Il y a aussi l’idée de ce qu’on peut faire une fois ou répéter plusieurs fois.

L’art me semble plutôt un montage formel et pertinent témoignant d’une forme de possiblement-vrai non encore advenu ou compris. Par exemple, Proust découvre des lois psychologiques, Stendhal aussi. Inconsciemment, des peintres ont projeté dans leurs tableaux de vraies images de cellules, de synapses, de vues aériennes avant l’heure. Des musiciens ont sans doute produit des séquences sonores qui ressemblent à celles que l’on peut entendre dans le cosmos, sous la mer, ou dans notre propre corps.

Je veux être sujet et interprète avec des mots. Mon corps fera de son mieux pour être sincèrement acteur.

À la rigueur, il pourra être non contrôlé pendant cinq minutes, mais cela suppose aussi que les mots ne le soient pas non plus.

Dans tous mes romans, j’ai décelé un pattern : mes personnages sont des projections du oui et du non. Comme une déclinaison de ce 1) qui me ressemble beaucoup, 2) qui me ressemble un peu, 3) que je désire, 4) qui est tout à fait mon contraire, ou 5) qui constitue tout simplement un élément de présence obligée, ainsi qu’il en est des personnages dits secondaires, des passants, des figurants.