La nuit, des objets, le téléviseur, la peur, la représentation

1er janvier 1987 – 21 mai 2018

Mélanie:

Je connais maintenant la peur en différé. Je passe des heures devant le téléviseur. Je pense et passe près de tout ça comme une enfant longe le silence et le bruit sourd des voix qui transmettent l’inquiétude. Je connais la réalité. Je connais l’humanité si soudainement comme une ombre dans mes yeux. Elle bouge lentement, si lentement l’humanité dans ses désirs, serpent lent dans le désert, elle se cache, elle mue. Elle ne bouge plus, ce n’est que peau désertée. Mais la peau est là, semblable, creuse, tout comme vie aux pieds des senitas et des fouquières. La peur de la peau creuse est « fortiche » comme une petite réalité fétiche dans les beaux sentiers orange et jade. La peau fait peur aux touristes. La peau, c’est ça.

Nicole, 30-31 mars 2016

Le téléviseur : l’ennui, le beige, la répétition, la violence, le mensonge, la médiocrité.

Je présume qu’en 1952, le téléviseur était magie, mystère, griserie scientifique, plaisir de la découverte.

Inventé en 1923, commercialisé en 1930. En France, le premier direct est en 1950. Une pièce de Marivaux retransmise en direct de la Comédie-Française sur l’unique chaîne de l’époque. Au Québec, la première diffusion sera le 6 septembre 1952. Dans ma famille, nous avons probablement eu notre premier poste en 1954.

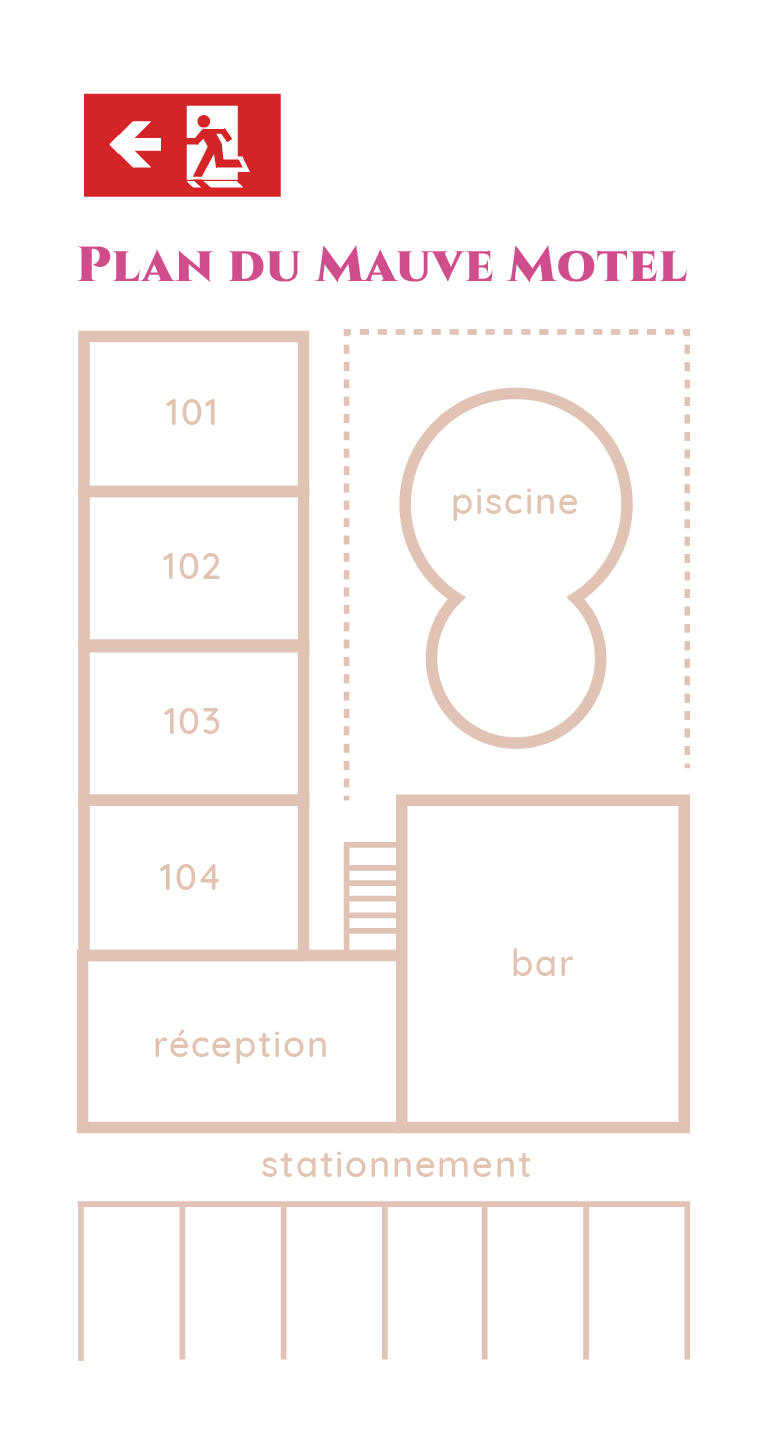

En 1983-1984, alors que je commence Le désert mauve, autant l’auto, la piscine, le motel et le bar participent d’une mythologie sociale et individuelle positive associée à la liberté, autant le téléviseur est le symbole de la colonisation des esprits.

Nicole, 27 avril 2016

Le désert est un allié car son immensité, ses dangers, sa beauté en font une mélodie, un accompagnement de transcendance. Tout le reste (motel, piscine, auto, revolver, téléviseur) est vulgaire, relève de la nécessité. Pourtant le symbole, le mythe, le désir s’infiltrent malgré tout dans ces objets qui ne peuvent résister au temps comme le fait le désert qui est le temps en mouvement.

Simon, 12 octobre – 8 décembre 2017

Nous étions en train de tourner la scène du téléviseur, celle où Kathy se blottit contre Lorna, le soir, en regardant l’écran,

la télévision distille la peur, une peur lente

tu n’étais pas là, tu allais arriver la semaine suivante

j’avais apporté un vieux téléviseur aux panneaux de plastique imitant le bois pour y diffuser des images d’explosion

le poste était installé sur un meuble entouré de bibelots kitsch

entre deux prises, le téléviseur capta mon attention : la vidéo YouTube que nous y diffusions n’était plus celle que je croyais. Aux images familières de militaires dans le désert et de champignon de fumée et de poussière succédèrent de gros plans d’explosions que je n’avais jamais vus auparavant. Je crus d’abord qu’il s’agissait d’images abstraites, de vidéo d’art…

À Bruxelles, au hasard d’une promenade, dans un garage dont la porte avait été laissée ouverte, j’ai entr’aperçu une moto. Était-ce une Harley Davidson ? Je crois qu’il s’agissait plutôt d’une de ses imitations. Un modèle japonais récent imitant un modèle ancien et, sans vouloir faire la promotion de la marque, je dirais fondateur. Des motos comme celle-là, on en croise beaucoup. D’habitude, ça ne me fait penser à rien, mais cette fois, la vision des culasses chromées, toute cette mécanique intentionnellement apparente, fit remonter à la surface une réflexion que je me fais parfois sur le moteur à explosion, cette technologie d’un autre temps :

sans le comprendre vraiment, l’homme a exploité le feu pendant des millénaires

la chaleur

la vapeur

l’explosion

la propulsion

comme, par exemple, la balle dans un canon.

L’invention : une explosion dans un environnement contrôlé et le projectile décolle. L’objet propulsé… et si on le ramenait pour le propulser à nouveau ?

L’invention du moteur à explosion.

Plus de cent cinquante ans après son invention, le moteur à explosion règne toujours en roi et maître, non seulement au cœur de nos automobiles, mais aussi au centre d’un système de symboles incarnant la puissance et la liberté. Après l’eau, la vapeur, le génie des inventeurs du progrès s’était tourné vers le feu. Une étincelle, un combustible, de l’oxygène : l’allumage. Puis le feu pousse un piston dans un cylindre, et ce, plusieurs milliers de fois à la minute. Quatre éléments à harnacher… ça me rappelle qu’au moment où le moteur à explosion voit le jour, la théorie des humeurs – qui, elle, date de l’Antiquité – tenait toujours bon. Quatre humeurs : le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire.

L’âge du feu n’a pas vraiment cédé le pas à l’ère de l’atome.

C’était juste après que j’aie visité pour la première fois l’Atomium. En 1958, pour l’Exposition universelle de Bruxelles, la Belgique faisait construire cette immense reproduction d’une molécule de cristal.

La densité du cristal

– neuf atomes –

pour symboliser la molécule, on trace des traits entre des sphères représentant les atomes

dans le cas du cristal, ça donne l’Atomium

des traits pour distinguer un ensemble du vide qui l’entoure

la densité du cristal est faite de vide

un espace de liberté relative, de temps infini, où les particules circulent.

Le vide est la moitié de tout.

C’était l’époque où l’on rêvait de l’atome, de l’énergie contenue dans l’infiniment petit, l’invisible microcosme de particules élémentaires tournant les unes autour des autres comme le font les astres : planètes, étoiles et autres objets célestes d’une tout autre échelle, mais impressionnant l’imaginaire de semblable manière. On dit qu’il y a dans un atome suffisamment d’énergie pour déplacer la masse d’un petit lac alpin. En 1958, on rêve encore de harnacher cette énergie. Une énergie propre et infiniment renouvelable.

Trois ans plus tard, les Soviétiques faisaient exploser la plus puissante bombe jamais conçue, la Tsar Bomba, une bombe H dont la puissance équivalait à 57 millions de tonnes de dynamite. Bien sûr, il ne s’agissait pas de la première explosion nucléaire. Il y avait eu le Trinity Test, Hiroshima, Nagasaki. Des explosions atomiques. Puis, en 1952, il y eut l’opération américaine Ivy Mike : la première détonation d’une bombe H, dite thermonucléaire. Cette bombe non opérationnelle – elle avait les dimensions d’un édifice de trois étages –, plutôt que de fissurer des atomes de plutonium ou d’uranium, provoquait la fusion d’atomes d’hydrogène. Pour ce faire, il faut utiliser une bombe A comme détonateur. Celle-ci est placée dans un réservoir d’hydrogène. L’explosion compresse l’hydrogène et provoque la fusion des atomes.

Ivy Mike : 10,4 mégatonnes.

Little Boy était d’une puissance de 15 kilotonnes, soit 0,015 mégatonne.

1954, Castel Bravo : 15 mégatonnes. La bombe la plus puissante que les Américains aient fait détonner.

1963, Tsar Bomba : 57 mégatonnes. Destruction totale sur un rayon de 35 kilomètres. Le sol vitrifié.

Il y eut des milliers d’essais nucléaires aux États-Unis seulement. L’un d’entre eux, mené le 6 juillet 1962, consistait à faire exploser une charge de 104 kilotonnes à une profondeur de 194 mètres. Le but était de vérifier si des applications civiles de l’armement nucléaire étaient possibles, dans le domaine minier par exemple. L’explosion a soulevé un nuage de terre radioactive qui s’est rapidement divisé en deux panaches s’élevant à des altitudes de 3 et 4,4 kilomètres, répandant des poussières radioactives sur une distance de plus de 1 000 kilomètres dans quatre États.

Dans d’autres documents d’archives, on peut voir des militaires s’approcher du site d’une explosion atomique sans aucune protection. En 1957, six hommes – cinq volontaires et un caméraman qui aurait préféré se trouver ailleurs (il avait demandé des vêtements de sécurité, qu’on lui a refusés) – se tiennent sous l’explosion aérienne d’un missile atomique. Film de propagande visant à démontrer que les armes nucléaires sont sécuritaires, ce qui ne préserva pas ces hommes du cancer.

Encore aujourd’hui, même si ces essais ont cessé depuis près de soixante ans, tous les Américains ont des traces de radioactivité dans le sang.

Lors d’une réunion s’étant tenue le 31 mai 1945, on se demanda s’il était vraiment nécessaire de larguer la Bombe sur Hiroshima. Après plus d’un an d’une campagne de bombardement au napalm ayant fait près d’un million de morts – « scorched, boiled, and baked to death », selon les termes du général LeMay – dans une soixantaine de villes au Japon (dont Tokyo, complètement rasée), il ne restait plus grand-chose à détruire. Était-il vraiment utile de larguer Little Boy ? Oppenheimer, présent à cette réunion, rétorqua que l’aspect de l’explosion en lui-même allait avoir son propre impact, que l’effet visuel de la Bombe serait énorme (tremendous).

Afin d’établir la puissance symbolique de l’armement atomique, il fallait d’abord détruire quelque chose. Ç’aurait pu être les Allemands. Si les Américains investirent plus de deux milliards de dollars (des années quarante) dans ce qui fut le plus grand chantier scientifique de l’histoire, ce fut d’abord pour contrer la menace nazie.

Après l’explosion, le président Truman fit une annonce télévisée : grâce à l’inventivité des scientifiques américains ainsi qu’à l’effort de milliers d’hommes, les États-Unis avaient réussi à « maîtriser les puissances fondamentales de l’univers » (harnessing of the basic powers of the universe) et ainsi doter l’arsenal américain de la bombe atomique. Truman avait utilisé ce mot, « atomique ». Le public américain l’entendait pour la première fois. Même ceux qui avaient été dans le secret jusque-là.

« harnessing of the basic powers »… comme on harnache un cheval, une rivière, mettre la bride au cou pour établir le contrôle par la force…

Mais les avait-on vraiment maîtrisées, ces puissances ?

La façon la plus simple d’exploiter une énergie est de la faire péter.

Le vide fait peur. Aussi, peut-être est-il rassurant de le remplir d’une immense boule de feu.

Le vide fascine. L’abysse. C’est dans Kundera que j’ai lu que le vertige ne serait pas la peur des hauteurs, mais celle de son propre désir de se projeter dans le vide. Le fait d’imaginer ce vide au cœur du plein, au plus compact de la matière, de projeter cette image dans sa tête – des particules évoluant les unes autour des autres, régies par des principes électromagnétiques –, d’aborder l’inabordable, l’infiniment inaccessible avec des lois physiques compréhensibles, schématisées, formulées a certainement dû être, pour ces pionniers de l’atome, une source constamment renouvelée de fascination, voire de jouissance.

La beauté de la catastrophe… une nouvelle forme de vertige.

À Tchernobyl, les gens sortaient sur leur balcon pour admirer un ciel aux couleurs bleutées tirant sur le mauve. Les émanations provenant de la fusion du réacteur nucléaire provoquaient alors une ionisation de l’atmosphère, d’où la couleur. Ce phénomène, Oppenheimer était l’un des premiers à l’avoir observé. Vision rare. Ces témoins d’un crépuscule atomique parleront d’un goût de métal dans la bouche. Certains diront « métal chocolaté ». Cette impression gustative, les patients qui suivent des traitements de radiothérapie l’ont aussi. Il ne s’agit pas de la saveur qu’auraient les particules radioactives dans l’air, mais d’un effet de la dégradation du système nerveux.

La beauté de la catastrophe. Une poésie.

Une puissance – littéralement exponentielle – en équilibre instable sur le fil de la terreur.

Pendant le tournage de la scène du téléviseur, celle où Kathy se blottit contre Lorna, le soir, de plus en plus terrorisée, tétanisée, devant l’écran, je crois bien que j’ai moi aussi, comme le personnage, entr’aperçu ces espaces infinis et normalement enfouis, rendus visibles par la puissance destructrice et nouvellement infinie du progrès. Enfin, je dis « visible » à cause de la médiation de l’écran, mais ces sphères d’énergie en expansion agissent bel et bien, rasant littéralement des îles, faisant couler des navires inhabités pour l’œil d’une caméra avide, irradiant des milliers de kilomètres carrés. Tout ça pour quelques secondes de pure poésie de la destruction. Car n’est-ce pas seulement après, comme un afterthought, que vient ce concept d’asseoir une supériorité symbolique sur un ennemi de plus en plus symbolique lui aussi ?

Oui, la beauté. Celle de voir enfin se superposer à la réalité un imaginaire nourri de particules élémentaires, de lois fondamentales, de formules censées régir la nature. Une poésie des limites où le regard atteint le point où la loi cède le pas au chaos, une frénésie qui fut peut-être celle des origines. « I am become death », une formule qui fera date, un vers finalement récupéré par des enjeux de pouvoir et de domination.

C’est cela que Kathy contemple, qui la tétanise. La naissance de la peur systémique. L’aboutissement morbide d’un imaginaire – oserais-je dire masculin – qui, au final, sera instrumentalisé. Et la télé en sera la courroie de transmission.

Simon, 29 mars 2018

Dans Le désert mauve, deux « entités » masculines m’ont particulièrement frappé. Il y a, bien sûr, l’homme long, mais il y a aussi ces « gars venus de loin » qui sont brièvement évoqués. Ces gars dont un seul est armé. Ces présences masculines planent telle une menace – passée ou potentielle – un peu à la manière de la menace nucléaire du temps de la guerre froide.

Dans un des premiers textes de la correspondance, nous abordons tous deux la perception variable qu’on peut avoir d’une époque selon qu’on l’a vécue ou non, selon qu’il s’agit de mémoire ou de savoir. Or, comme j’étais très jeune lors de la chute du mur de Berlin, tout ce que j’ai comme souvenir de la guerre froide se résume à quelques films doublés en français aperçus l’après-midi à la télévision. La compréhension que je peux avoir de la trame de fond du Désert mauve a recours à mes connaissances historiques et demeure complètement coupée de mon affect. J’aimerais que tu me racontes comment le contexte social a mené (ou pas) l’homme long (alias Oppenheimer) à s’immiscer entre les pages du Désert mauve.

Et ces gars venus de loin, d’où viennent-ils ?

Fais-tu un lien – même ténu, même circonstanciel – entre le développement du féminisme et l’évolution de la guerre froide ou la course aux armements nucléaires ?

Comment et pourquoi la peur s’est-elle immiscée dans Le désert mauve, et quels sont les liens entre la peur, l’homme long et la télévision ?

Et puisqu’on parle de l’homme long, que représente-t-il ? Quelle est sa relation à l’imaginaire collectif (à la peur collective) ? Et la propagande ?…

Nicole, 2-6 avril 2018

Cher Simon,

Tu parles de deux évocations masculines, celle de l’homme long mais aussi de ces « gars venus de loin », qui apparaissent dès le début du roman. J’emploie le mot « gars » pour signaler leur anonymat. L’homme long traverse l’Antiquité, la Renaissance, les Lumières, le communisme, le socialisme, le néo-libéralisme. Les gars viennent du lointain de la petite histoire mais bénéficient du privilège d’être des « gars ».

Simon, 4 avril 2018

Des gars « venus de loin » dont un seul est armé alors que tous les autres sont blonds. Étrangeté poétique qui relègue le monde masculin à un « extérieur » et donne à « l’intérieur » de fiction ce glacis quelque peu fantasmagorique. Irréel parce que différent de la réalité que l’on connaît, à savoir, pour le dire vite, patriarcale. Ce qui est beau avec cet extrait, c’est que la poésie fait passer tout ça – c’est-à-dire ce microcosme où les rapports de pouvoir homme/femme sont en partie inversés (même si l’homme long ne le permettra pas) – en sous-couche, sans que le lecteur s’en aperçoive au premier abord. Enfin, par « lecteur », je veux dire moi.

Nicole, 2-6 avril 2018

« Un seul d’entre eux était armé. » Je t’avoue qu’ici, j’ai joué sur le mot « armé » et avec l’idée du singulier opposé au pluriel : « Tous les autres étaient blonds. » Je pensais aux jeunes « blonds » de la dernière guerre qui, bien sûr, ont, dans la traduction, les yeux bleus, ce qui les rend « supérieurs ». Bien que les mots soient poétiques, mon allusion ne l’est pas du tout. Elle montre du doigt le sexisme à travers la métaphore désignant le racisme.

L’homme long, c’est l’histoire du patriarcat qui, codée ou non par les religions et la loi, est une histoire de violence, de domination, d’exploitation et d’aliénation.

Tu as peut-être raison de penser à ce glissement sémantique imprévu entre la réelle guerre froide et la guerre froide entre hommes et femmes, bien qu’il n’y ait pas de commune mesure entre les forces dissuasives mises en œuvre. Au niveau des genres, la guerre – force de destruction (meurtres, viols, esclavage) –, la guerre froide – force de négociation et d’endurance –, et le temps de paix (mariage et reproduction) cohabitent. Il est intéressant de penser que dans le cas des femmes, la religion et la loi ont assumé à la fois le meurtre des femmes, leur infériorisation, leur assujettissement et la justification des « charges » retenues contre elles et des « peines » qui leur étaient infligées. Or, tout comme on voit les stratégies féministes se modifier avec l’avènement des technologies de reproduction, des médias sociaux et des « nouveaux genres » identitiels, on constate que les stratégies de la guerre froide réelle se modifient aussi en fonction du potentiel des nouvelles technologies. Par exemple, la bombe sale (également appelée bombe radiologique ou dispositif de dispersion radiologique) est une bombe non conventionnelle, entourée de matériaux radioactifs destinés à être pulvérisés et disséminés lors de l’explosion. Cette bombe n’a pour but que de contaminer la zone autour de l’explosion, un peu comme la nouvelle truquée (fake news) contamine la crédibilité d’un parti autour d’un.e candidat.e, d’un.e politicienn.e. Il y a bien longtemps que les femmes font les frais des bombes sales et des fake news patriarcales, et nous avons mis beaucoup de temps à le comprendre. Dans les deux cas de guerre froide, style vingt et unième siècle, la survie immédiate et la reproduction sont en principe assurées par la technologie.

Simon, 7 avril 2018

J’ai envie de dire que, bien sûr, comme tous les témoins de l’assassinat d’Angela Parkins, comme tous ceux-là, présents dans le bar alors qu’elle s’écroulait au ralenti sur le sol, comme eux, je n’ai rien vu. Ni la guerre des sexes, ni même, lors des premières lectures, le motif de la guerre froide.

Très jeune, je fus sans avenir comme la baraque du coin qui fut un jour incendiée par des gars « venus de loin », disait ma mère qui leur avait servi à boire. Un seul d’entre eux était armé, m’avait-elle juré. Un seul parmi eux. Tous les autres étaient blonds. Ma mère parlait toujours des hommes comme s’ils avaient vu le jour dans un livre. Elle n’en disait pas plus et s’en retournait devant son téléviseur.

Juste avant ce passage, il est question de la réalité s’engouffrant dans l’indescriptible du désert. Et il y a ce je se racontant « très jeune » et filant à toute vitesse à travers le paysage. La mère est tout de suite évoquée par le truchement de l’auto, la Meteor empruntée sans permission.

Juste après ce passage, on suit ce je fou d’arrogance qui, à quinze ans, se lance dans la nuit avec, autour des yeux, des espaces absolument délirants.

Ce je, c’est bien sûr Mélanie. On l’apprendra bientôt.

Cette baraque incendiée, ces gars venus de loin, sont passés dans le coin de mon regard et se sont imprimés au fond de ma rétine. Ils y sont restés comme une rémanence tandis qu’avec Mélanie (qui aime vivre vite), je passais déjà à autre chose. Entre le désert et la soif de l’adolescente, cette baraque, ces gars et ce commentaire de la mère ont tout de même eu le temps de situer le décor. Et ce, mieux que ne l’aurait fait le paysage. Le désert n’est pas une trame de fond ici, mais une entité vivante, « vibratoire », dirais-tu. Le centre de cet univers de fiction, c’est la mère. La réception, la piscine, les clients et même le désert orbitent autour d’elle. C’est de cela qu’est fait le monde de Mélanie. Et le roman met en scène l’énergie que Mélanie déploie pour s’extraire de cette gravité.

« Très jeune, je fus sans avenir. » Dès les premiers mots, Mélanie prend son élan et n’a finalement que peu de considération pour les obstacles qui se dressent sur son chemin. Avec un avenir à réinventer et une réalité qui se dérobe sous ses pieds, Mélanie appuie très fort sur l’accélérateur pour faire pencher la lumière, dit-elle. Par-dessus son épaule, nous jetons un bref regard à la mère devant son téléviseur avant d’être entraînés à nouveau le long de ces petites lignes mauves et orangées qui (re)dessinent le paysage. Nous aurons à peine eu le temps d’entr’apercevoir l’incendie dans la nuit, le reflet de lune sur la crosse du revolver et les éclats de feu dans les cheveux blonds des gars attroupés là. Étrangeté poétique d’un tableau qui détonne, qui ne trouve pas sa place dans ce système orbital. Mais qui est pourtant bien là, comme dans un hors champ narratif. Ces gars sont en quelque sorte relégués à la périphérie du récit, à un extérieur à partir duquel on peut mieux situer cet univers de fiction en apparence réaliste, mais dans lequel certains rapports de pouvoir sont inversés.

Tu me demandes ce que j’ai lu dans « un seul d’entre eux était armé » et « tous les autres étaient blonds ». La question m’a pris de court parce que, en toute honnêteté, je ne m’y étais jamais arrêté. C’est l’image qui est restée avec moi. Cette baraque en flammes me rappelle cette autre qui tombe du ciel pour se fracasser contre une petite route isolée de l’Idaho dans le film de Gus Van Sant. Est-ce une distorsion de ma mémoire, ou River Phœnix n’était-il pas blond lui aussi ? Une étrangeté poétique que j’aime et qui, sans que je m’en aperçoive, m’aura guidé dans la cosmogonie de Mélanie. Ce microcosme familier, quoique légèrement décalé, dans lequel tous les astres sont des femmes à l’exception de l’homme long. Et bien sûr, ces « gars », comme un point de l’autre côté de l’horizon.

Très jeune, il n’y eut point d’avenir et le monde ressembla à une maison incendiée comme celle qui le fut au coin de la rue par des hommes « étrangers », ma mère le disait, qui leur avait servi un verre. Ma mère pensait qu’un seul parmi eux était armé mais aucune inquiétude ne lui venait car tous les autres avaient les yeux bleus. Ma mère disait souvent que les hommes étaient libres de faire comme dans les livres. Elle terminait sa phrase puis, une fois le malaise passé, s’installait devant le téléviseur.

Les sentiers de la peur mènent souvent à celle de l’autre, puis au repli sur soi. En relisant ces extraits pour mieux répondre à ta question, je me suis rendu compte que ce sont les mots de la version « originale » que j’ai retenus. Je pense que, ayant en tête cette version, j’ai tout simplement glissé sur ce passage de la traduction, y superposant l’impression première. J’avais remarqué que la traductrice exacerbe le désir dans sa version, que, sous sa plume, l’érotisme affleure davantage. Or, je me rends compte maintenant que ce sont toutes les sensations/émotions qui s’y trouvent magnifiées.

Cela comprend la peur qui, dans cet extrait, dame le pion à la poésie.

La peur de la mère qui est en quelque sorte un carburant fournissant à Mélanie la poussée nécessaire pour partir.

Une peur à double tranchant.

À la relecture, ce qui m’a frappé, c’est le rapprochement des mots « étrangers », « armé » et « yeux bleus ». Ce n’est plus le lointain qui est évoqué, mais la différence. Celle dont on se méfie. Ce qui est étranger à soi, à ses habitudes, à son monde. La mère est rassurée par la couleur des yeux de la grande majorité du groupe de « gars », mais s’inquiète de celui dont les yeux diffèrent. Celui-là est armé. Et la maison sera incendiée.

Ce qui a joué pour moi ici, c’est la circulation du sens entre les versions. Je te l’ai dit, dans mon esprit versions originale et traduite se confondent de telle sorte que mon interprétation et celle induite par la traductrice se fondent l’une dans l’autre. Et la poésie enfle jusqu’à déborder des mots qui la font naître pour venir teinter l’ensemble de cette construction de fiction qu’est l’univers de Mélanie.

Nicole, 8 avril 2018

Ce paragraphe dit : la mère tente d’instruire sa fille à propos des hommes. Sa logique pour le faire est ambiguë, car elle ne veut pas condamner tous les hommes. Pourtant elle le fait avec les phrases « un seul d’entre eux était armé » et « tous les autres étaient blonds ». Sa confusion est traduite par : « Ma mère parlait toujours des hommes comme s’ils avaient vu le jour dans un livre. » Double contrainte entre « la grandeur de l’Homme » (science, philosophie, art) et la réalité des gars (le quotidien). La mère n’est pas du tout rassurée par « les yeux bleus », mais l’auteure fait ici l’innocente, le temps de faire passer le malaise par la métaphore poétique. Puis la mère retourne devant le téléviseur, croyant se soustraire à la réalité alors que la violence, la peur y règnent. D’une certaine manière, elle agit comme nous le faisons avec tous les écrans qui distraient, stimulent, enchantent, mentent et aliènent.

À titre d’information, j’ajoute que « la baraque au loin qui fut un jour incendiée » fut incendiée dans ma tête par le KKK. Si j’emploie le mot « baraque », c’est parce que ce sont des pauvres qui y vivent et qui seront victimes de l’incendie dont on s’empressera d’oublier l’odieux en le repoussant dans le temps par l’expression « un jour ».

En somme, l’auteure est en colère et Mélanie appuie sur l’accélérateur.

Je t’ai posé la question car je voulais savoir ce que tu lisais dans ces phrases et voir comment le sens se déplace dans l’immensité et le face-à-face entre les mots. Tout cela pour dire que nous n’en avons jamais fini avec le sens et le plaisir qu’il déclenche en nous de le savoir si incertain, si ouvert, comme cette idée répandue qu’il faut rester vivant.

Simon, 7 mars 2016

Ne le prends pas mal, mais j’en suis venu à penser que c’est le mot « Meteor » qui t’a plu, que, parmi les voitures de ton entourage, c’est celle-là que tu as choisie parce que tu aimes son nom. Si je dis cela, c’est que, au premier coup d’œil, cette voiture ne correspond pas aux descriptions de vitesse et de performance que tu fais du bolide que conduit Mélanie. L’auto – tout comme la science, d’ailleurs – t’intéresse davantage comme concept ou symbole que comme sujet. D’ailleurs, dans Le désert mauve, quand les mains de Lorna se fraient « un chemin parmi les pistons, les cylindres et les câbles huileux », on comprend que tu ne connais rien à la mécanique (il n’est pas possible de se frayer un chemin entre les pistons et les cylindres, pas sans démonter la tête du moteur en tout cas). Cela a peu d’importance, tu as tout de même contribué, avec d’autres écrivains, à élever la Mercury Meteor au rang de voiture littéraire. Au Québec, du moins. La première mention de cette voiture nous vient probablement de Jacques Geoffroy qui, dans son unique livre La catoche orange, publié aux éditions Parti pris en 1970, en parle de façon fort éloquente.

Pierre-Paul Geoffroy, le frère de Jacques, felquiste et connu comme tel bien avant la crise d’Octobre, avait été arrêté en mars 1969 pour avoir fait sauter avec succès une bombe à la Bourse de Montréal le 13 février de la même année. Il fut condamné à 124 fois la prison à vie. Il n’en purgea que douze années. Son frère Jacques n’avait en rien participé à ces complots contre le Commonwealth – Jacques était un militant du verbe –, mais son ami Pierre Harel n’en prit pas moins ses jambes à son cou dès les premières nouvelles d’arrestations arbitraires. Il eut raison de le faire, car la police débarqua chez lui et tabassa un poète qu’il logeait en son absence. Un bête cas de méprise sur la personne : c’était bien Harel que l’on visait parce qu’il était l’ami de Jacques, lui-même frangin d’un felquiste. Si Harel passa entre les mailles du filet, Jacques n’eut pas la même chance et, le 5 novembre 1970, il fut accusé d’être « membre de l’association illégale ». Comme bon nombre de poètes de l’époque, il sera emprisonné dans l’attente d’un procès qui ne viendra pas. La Loi sur les mesures de guerre restera en vigueur soixante-seize jours. De quoi faire rêver Jacques de liberté. Un thème qui est abordé dans son unique livre, bien que les 27 poèmes qu’il contient fussent rédigés quelques semaines avant la crise. Si plusieurs d’entre eux critiquent la société contemporaine du poète – comme ce poème intitulé « Une famille unie est une famille qui boit du Papsie » –, celui qui m’a charmé rêve plutôt de clef des champs et d’amour. « Ma raison de vivre : Rita mon petit lapin en nanane » débute comme suit :

j’ai pour toi une meteor 1963

vaste comme mes rêves

fougueuse comme ma passion

superbe comme l’orgueil des grands de ce monde

shinée comme le soleil de midi à l’heure du lunch

brûlante comme trois douzaines de p’tits pains weston

pour toi ma chérie ma seule raison de vivre

wa-ta-ta-tow

Je me demande si tu as connu les personnages de cette histoire. Enfin, pour moi, ce sont des personnages. Pour toi, il s’agit probablement de souvenirs… Quoi qu’il en soit, lorsque Claire Côté, professeure de lettres au cégep Lévis-Lauzon, me mit ce poème entre les mains – j’étais collégien, j’avais peut-être dix-huit ans –, je ne connaissais pas encore le nom de Nicole Brossard et je n’avais aucune idée de ce à quoi pouvait bien ressembler une Mercury Meteor. Mais déjà, ce seul nom suggérait la possibilité de filer à toute vitesse en laissant derrière soi une traînée de poussières luminescentes.

Plus tard, la Meteor a ressurgi dans ma vie avec, à son bord, Mélanie, la tienne, celle du Désert mauve. Mélanie est jeune, au bord de l’âge adulte. Elle appuie fort sur l’accélérateur, « folle de la maudite énergie de [ses] quinze ans », elle appuie « sur [ses] pensées pour qu’elles penchent la réalité du côté de la lumière ». Longtemps, elle est restée avec moi, et le regard interrogateur qu’elle pose sur la réalité continue de m’habiter. Autour de Mélanie, des objets aux contours bien arrêtés, à la fonction décidée, des objets concrets et matériels servent de vecteur à ces questionnements qui sont à la fois ceux de l’adolescente et du poète : le revolver, le téléviseur, la piste de danse et, bien sûr, l’auto. Une Mercury Meteor que j’allais retrouver chez un autre écrivain, le romancier Deni Y. Béchard, rencontré au Salon du livre de Montréal il y a quelque temps. J’étais en train de lire son premier roman Remède pour la faim paru aux éditions Alto. Il y raconte sa relation avec son père et sa fascination pour son passé trouble de voleur de banques. Sur la page couverture, on voit ce dernier arborant la jeune vingtaine, appuyé contre le capot d’une magnifique décapotable avec, en arrière-plan, des montagnes qui pourraient être celles de la Colombie-Britannique. Je demande à l’auteur quelle est la voiture, il me répond une Mercury Meteor. J’objecte :

- Non, ça ne peut pas être une Meteor, il se trouve que j’en ai une et que ça ne ressemble pas à ça.

- Pourtant, répond-il, depuis la parution du livre, plusieurs personnes m’ont affirmé que c’était bien une Meteor. J’ai même eu droit à des témoignages : le père de l’un en avait une, le frère de l’autre également. Tout le monde dit que c’est une Meteor.

J’abdique, mais je ne suis pas convaincu. Des recherches ultérieures me confirmeront qu’il s’agit d’une Meteor 1961. La mienne est plus récente de deux années. Or, en 1962, la voiture fut redessinée. Je suis peiné de constater que le modèle de 61 a plus de gueule. Surtout avec un braqueur de banques qui pose devant.

Moi-même, j’ai écrit des poèmes sur la Meteor. Cela, trois ans avant que je ne m’en procure une. Tout naturellement, c’est Mélanie qui m’a mené à la voiture. En fait, ce personnage est le véritable sujet d’un livre qui porte son nom et qui a vu le jour en 2013 aux éditions de l’Hexagone. Ce livre, je l’ai écrit au Mexique, où j’ai dégoté sept exemplaires de El desierto malva, la traduction mexicaine du Désert mauve. J’avais constitué un groupe de femmes à qui j’avais demandé de lire le roman et de se plier à quelques exercices d’écriture. Parmi les sept, deux ont accepté le jeu, mais toutes ont gardé le roman que je leur avais prêté. Je t’avais promis de t’en ramener au moins un exemplaire, j’ai échoué. L’entreprise ne fut pas vaine, cependant : Lyliana Chavez et Mariela Oliva consentirent à se projeter dans l’univers du Désert mauve. Leurs textes, librement traduits pas mes soins, se trouvent dans Mélanie, mon livre de poésie que d’aucuns ont qualifié de bâtard de roman et d’autres d’ovni – ce qui, dans les deux cas, me fait plaisir. J’apportais ainsi ma modeste pierre au socle littéraire de la Mercury Meteor. Après Jacques Geoffroy, toi et Deni Y. Béchard, j’y ajoutais quelques lignes.

Mais qui se souvient de la Meteor ? Elle n’est pas entrée au panthéon de l’automobile au côté des Pontiac Parisienne, Chevrolet Impala, Dodge Charger, Ford Thunderbird (que conduit Susan Sarandon en compagnie de Geena Davis dans Thelma & Louise de Ridley Scott). Et je suis convaincu qu’elle n’a pas eu le même impact sur l’imaginaire des écrivains américains. Et pour cause, la Meteor a à peine existé aux États-Unis. Alors que là-bas, on l’a manufacturé seulement de 1961 à 1963, Ford la commercialisait déjà au Canada dès 1949. En 1960, le nom de Meteor passe à Mercury et y demeure jusqu’en 1976.

Mercury est la filiale d’entrée de gamme de Ford Motors. J’ouvre ici une parenthèse : n’est-il pas intéressant de constater qu’alors que la marque mère porte le nom d’un homme, sa filiale à meilleur marché porte celui d’un dieu arraché à la mythologie de la Rome antique ? Orgueil et préjugés ? Fin de la parenthèse.

S’il y a deux choses que j’ai apprises en prenant place derrière le volant d’une Mercury Meteor 1963 bleu marine assemblée à Oakville, dans l’Ontario, c’est que :

1) dans les années soixante puis soixante-dix, ce modèle était très répandu au Canada. De fait, il avait été créé spécifiquement pour ce marché. On la présentait comme une voiture typiquement canadienne. Pour appuyer cette affirmation, on donnait aux différents modèles de Meteor des noms qui faisaient écho dans l’imaginaire collectif : Rideau, Niagara, Montcalm.

2) ça se conduit comme un vieux pick-up. Sous le capot, j’ai bien un V8, mais le plus petit que Ford ait fabriqué, c’est-à-dire un 260 pouces cubes. La transmission est manuelle et comporte trois rapports de vitesse. La première sert à sortir la lourde masse de fer de l’inertie, la seconde donne l’élan nécessaire pour passer à la troisième et cette dernière est celle où l’on s’installe confortablement pour rouler pépère de 50 à 100 km/h. Or, si Mélanie roule à tombeau ouvert dans le désert à bord d’une Meteor, cela peut vouloir dire qu’elle roule à 110 km/h à bord de mon modèle (au-dessus de 100, j’ai effectivement l’impression de mettre ma vie en danger, d’autant plus qu’il n’y a pas de ceintures de sécurité dans ma voiture) ou alors c’est qu’elle conduit un autre modèle. Il y eut, il est vrai, des Meteor « sport » à la cylindrée plus musclée. C’est le cas de la Montcalm S33 par exemple. Ces modèles sont cependant plutôt rares. En effet, pourquoi se procurer le haut de gamme de Mercury quand la Ford Galaxy 500 est offerte littéralement chez le même concessionnaire ? Même mon petit V8 est plutôt rare : c’est le modèle six cylindres qui se vendit le plus. J’appuie ces dires sur mes différentes rencontres : à la station-service, au feu rouge, au parking, partout on me demande « C’est une quelle année ? », puis on enchaîne très souvent sur des témoignages – « Mon beau-frère en avait une, mais bordeaux. » –, puis on me demande « C’est-tu un six en ligne? Mon frère avait un six en ligne… », etc. Presque tous les pères, les oncles, les grands-parents propriétaires de Meteor dont on me parle avaient sous le capot le six en ligne de 170 pouces cubes, le moteur offert avec le modèle de base.

De toute façon, la Meteor Montcalm S33 n’existait tout simplement pas aux États-Unis. En lieu et place de celle-ci, la Monterrey pouvait cacher sous sa robe de fer une volumineuse cylindrée.

Enfin, si je te communique tout ça – toutes ces informations anecdotiques ou techniques –, c’est qu’en fait, j’ai envie de m’approcher de Mélanie ou, mieux encore, que Mélanie se rapproche de moi. C’est-à-dire que cette traduction que nous voulons opérer du langage littéraire vers le langage cinéma puis vers le langage scénique soit aussi une transposition dans le temps. Mélanie vient d’un monde baignant dans la queue de comète de la guerre froide, où le spectre de la menace nucléaire plane toujours. Dans son monde – qui appartient à un passé fictionnalisé –, la Meteor est une vieille bagnole et non une voiture de collection. Personne n’arrête Mélanie pour l’interroger sur l’année du modèle ou sur la taille du moteur. Personne ne remarque son auto. Elle roule, anonyme et rapide, fendant le désert comme coulée dans un bloc de lumière.

Mélanie conduit une vieille bagnole invisible. L’équivalent de nos jours pourrait être une Mercury Topaz. Ma mère avait une Ford Tempo 1989. Blanche avec l’intérieur bourgogne. Pour moi, il s’agit certainement de la voiture la plus anonyme du dernier quart de siècle. Son design est entièrement dénué de personnalité. Disant cela, je ne jette nul discrédit sur la personne qui l’a dessiné puisque c’est le vent qui a décidé des contours de la Ford Tempo. En 450 heures de tests aérodynamiques, le tracé de ses lignes fut modifié plus de 900 fois. Si, sur le plan de l’ingénierie, il s’agit d’une voiture révolutionnaire, sur le plan esthétique – et en disant cela, j’ai pleinement conscience de ma subjectivité –, c’est certainement l’une des voitures les plus laides de l’histoire de l’industrie automobile. Pour garder le lien avec la Meteor, je propose donc la jumelle de la Tempo, c’est-à-dire la Mercury Topaz. En effet, à partir du début des années quatre-vingt, plus aucun effort n’est fait pour distinguer les modèles de Ford de ceux de Mercury. Ainsi, la Thunderbird est identique à la Cougar, la Taurus est pareille à la Sable, Tempo et Topaz sont parfaitement interchangeables. Seules distinctions : le sigle posé au centre de la grille, ainsi que la grille elle-même.

Voilà le problème de l’anonymat de la voiture réglé, mais, comme le mythe de l’automobile américaine a fondu en même temps que la taille des voitures, la Topaz est tout sauf virile. Il nous faudra trouver une nouvelle analogie au machisme. D’ailleurs, je te tire mon chapeau : dans Le désert mauve, tu as si bien distillé la menace sous-jacente et constante sans jamais la nommer explicitement qu’elle se retrouve lovée dans tous les objets, dans la relation entre les objets, dans celle entre les personnes et les objets. La confusion est parfaite entre la possibilité de la fin du monde, le patriarcat et le quotidien. Cela forme un continuum auquel tu opposes un florilège de femmes fortes venant, du moins dans la fiction, rétablir l’équilibre du monde.

Il ne reste plus beaucoup de Mercury Topaz aujourd’hui. Si on prend en considération le fait qu’elle n’est plus produite depuis plus de vingt ans, on peut tout à fait se dire que c’est normal. J’ai dit que je voulais rapprocher Mélanie de moi, mais je ne crois pas qu’il soit possible, ou même souhaitable, de l’amener jusqu’à nous. Je veux dire ici et maintenant. Il est bon de garder une distance salutaire par rapport à notre fiction, de ménager cet espace depuis lequel nous pouvons installer notre point de vue. Je peux me retourner et jeter un regard sur la fin des années quatre-vingt tout en gardant un lien avec mon affect, mais je ne peux revenir aussi loin que les années soixante. Remonter à cette époque me positionnerait dans une autre relation avec le passé – un passé historique –, une relation que je devrais documenter, dans laquelle je devrais me projeter comme dans une fiction. D’autre part, Mélanie appartient résolument au vingtième siècle et il est certaines choses qui s’estompent graduellement dans ce nouveau millénaire. Les motels familiaux en font assurément partie.

Enfin, si je mettais en doute la possibilité de courser contre la mort en Mercury Meteor, je tiens à souligner qu’avec une Ford Tempo équipée d’une transmission automatique à trois rapports, j’ai atteint la vitesse respectable de 180 km/h sur le 4e Rang entre Honfleur et Saint-Lazare de Bellechasse. C’était en 1992 et je ne suis pas mort.

Nicole, 30-31 mars 2016

On associe avec justesse l’auto au mouvement, à la liberté, à la vitesse, au danger, à l’excès, à la mort.

L’auto est indéniablement symbole de l’Amérique du Nord, elle traverse l’immensité, va souvent vers l’ouest ou le sud, le soleil est son bain d’espace, on imagine rarement un vieillard à son volant. L’auto est partout dans nos images cinématographiques et nos vies quotidiennes. En Europe, ce serait le train.

Pourquoi avoir choisi l’auto, symbole par excellence de la masculinité, pour ne pas dire de la virilité ?

Parce que l’auto, c’est aussi le rêve, la mélancolie (Rebel without a cause), le voyage, la possibilité de l’ailleurs (Thelma & Louise). À l’époque, je crois même avoir rêvé qu’un pont reliait l’Amérique et l’Europe et qu’ainsi je pouvais facilement aller rendre visite à une femme désirée. L’auto permet de flâner dans ses pensées. Je pense ici au recueil de France Mongeau.

Certes, l’auto est un objet mythique entretenu pour des raisons économiques et commerciales, mais c’est aussi un repère des valeurs de l’époque. Certaines années, elles sont belles, fines, élégantes ; d’autres années, elles sont bully comme un tank, intimidantes comme un dictateur. Il y a cinq ans, je me suis mise à regarder les autos pour leur forme et j’avoue que certaines d’entre elles me procurent un plaisir esthétique.

Oui, il est vrai que j’ai choisi la Meteor pour son nom porteur de vitesse et de voyage. Elle produit des envols. Un écrivain d’origine américaine devenu canadien, George Bowering, m’avait écrit pour me dire que la Meteor dont je parlais n’avait pas « vraiment » été américaine et qu’elle avait surtout été vendue au Canada. Ce fait historique et réaliste ne m’avait pas touchée. Certes, l’information pouvait nourrir l’anecdote d’une erreur, mais elle n’érodait en rien la symbolique de la Meteor : liberté, vitesse, exaltation, danger. Le même principe opère pour les pistons, cylindres et les câbles huileux, qui sont là pour dire le travail des mains à l’intérieur de l’objet, et qui sont symboliques du ventre et des pensées.

J’aime que tu me parles de l’histoire de tes liens avec la Meteor et de la tienne, la magnifique bleue. D’ailleurs, notre rencontre à Québec, le 5 juin 2013, et le petit tour de Meteor bleue que nous avons fait derrière le Musée national des beaux-arts sont restés fortement gravés dans ce que j’appelle ma « mémoire à fiction » – mémoire qui, je présume, me servira tout au long de notre parcours hybride sur Le désert mauve et sur laquelle je reviendrai plus longuement.

Simon, 13 avril 2016

Tu le sais, l’adolescente qu’est Mélanie m’a longtemps accompagné. Cela dit, je me rends compte que, plus largement, la figure de la jeune fille me fascine depuis un bon moment et que cet intérêt déborde le cadre du Désert mauve. Il n’y a là rien de bien original. Beaucoup d’hommes avant moi se sont intéressés à elle. Qu’on pense à La petite Lili ou encore à sa Petite voleuse. Et puis il y a la Manon des sources de cet autre Claude, Berri celui-là. Dans ces films, les jeux de regards sont sans équivoque et font converger de multiples points de vue (surtout masculins) vers la jeune fille. Des regards chargés de désir, mais aussi, pour certains personnages plus âgés, de nostalgie ou de résignation. Bien sûr, les Miller et Berri sont d’une autre génération, d’un temps où une fille devenait femme en passant par les bras d’un homme. Il me semble cependant que cette figure transcende le désir masculin, le déborde et qu’en le débordant, elle se change en objet de fascination dans une quête qui, pour ces cinéastes, devient artistique. Cela étant posé, il me semble aussi que, dans ces films, la jeune fille est davantage un levier dramatique qu’un véritable personnage. À travers elle, les différents personnages masculins se révèlent ou encore, contre elle, se brisent. Ce sont eux, les véritables sujets, à moins que ce ne soit l’effet de la jeune fille sur eux.

Chez toi aussi, le désir a fait son nid et il demeure l’un des moteurs fondamentaux, non seulement du Désert mauve, mais aussi d’une bonne part de ton œuvre. C’est ce vecteur qui t’a menée à Mélanie, mais, contrairement aux Miller et Berri, ta relation à elle est double : désir et identification se confondent et Mélanie gagne en profondeur. Les enjeux sont décalés, il se produit un décalage et les différentes incarnations du désir – que l’on retrouve également dans La petite Lili – changent (shift) complètement. C’est peut-être une question d’angle, mais plus certainement de posture. Entre tes lignes, la figure de la jeune fille prend une épaisseur nouvelle. Elle est son propre sujet et les enjeux du texte sont ses enjeux. Il s’agit de son désir et de son point de vue sur sa réalité.

Nicole, 26 avril 2016

La jeune fille. Il n’y a qu’une seule jeune fille dans Le désert mauve. Ce n’est pas Mélanie, mais sa cousine Grazie, avec laquelle Mélanie aimerait bien coucher. Ici, on peut évidemment se perdre en conjectures ou tenir un long discours sur le masculin-féminin en chacun de nous ou tel que promu par la société sous forme de rôles et de comportements, passifs/actifs. Toute « jeune fille » est ainsi nommée uniquement à cause du regard masculin, objet de désir et de mille autres circuits imaginaires qui font tantôt rajeunir, tantôt réfléchir sur la vie. Cela, tu le saisis bien. Pourquoi dire « une jeune fille » alors qu’il y a les mots « adolescente » ou « fille », dans tout ce que cela peut avoir d’ambigu mais aussi de dynamique comme une bande de filles ? Mélanie est Mélanie, au mieux une adolescente qui, comme tu le dis bien, « est son propre sujet et les enjeux du texte sont ses enjeux ». Elle pourrait aussi être une teenager au sens où James Dean en fut un.

Pour être une jeune fille – en fleurs ou pas –, il faut déjà être rangée du côté hétérosexuel de l’appellation. Je pense ici à Lolita de Nabokov, et encore (voir Va et nous venge de France Théoret, il faut que je fasse ma recherche)…

Simon, 13 avril 2016

Me voici donc en train de porter un regard sur la figure de la jeune fille depuis le côté hétérosexuel – straight – de l’appellation, et d’y ajouter quelques lignes. Pourquoi ? Pourquoi fascine-t-elle ? Peut-être parce que le temps de la jeune fille – ou de l’adolescente – en est un où les possibles débordent largement les déterminismes et que cette euphorie d’un horizon illimité – ininterrompu – est soutenue par une réserve quasi égale d’énergie, celle, bien entendu, de la jeunesse. Mais il y a plus. L’image de la jeune fille est depuis longtemps porteuse d’une fragilité paradoxale. La jeune fille possède une force qu’elle doit développer à cause, justement, de sa vulnérabilité. Le jeune homme est plus déstabilisé, moins assuré. Plus maladroit, aussi. La jeune fille se sait guettée, elle connaît ce poids immémorial (et injuste) du désir violent et de la fertilité.

Dans l’univers de Mélanie – qui est une fiction – le désir est orienté vers la matière brute, organique, sensible et vivante

ou alors vers des objets d’une telle simplicité qu’ils ne cessent jamais de fonctionner.

Le revolver.

Le revolver est toujours chargé.

Simon, le 27 avril 2017

Une grande ligne, tracée de main d’homme, fend le paysage. Une ligne droite, niant l’accident du paysage. Dans le désert, la route relie deux points éloignés. Une distance qu’il n’est pas possible de franchir en une seule journée. Il faudra s’arrêter. Dormir. Ou profiter de l’anonymat. Se rendre au bar et, à coup d’alcool, ouvrir de plus en plus les bras pour mieux accueillir l’imprévu, l’accident justement. Ce qui fera que cette journée, finalement, ne sera pas en tout point pareille à la dernière.

C’est l’époque des commis voyageurs. C’est un souvenir de cinéma. Un passé qui n’aura pas été vécu. Pas par nous. Il s’agit d’une autre échelle, celle d’un continent, d’un autre imaginaire collectif, américain, mais proche tout de même, peut-être parce qu’il nous marche sur les pieds.

Le motel et son réseau. Dans un espace comme l’Isle-aux-Coudres, c’est tout de suite autre chose : près d’une dizaine de motels sont répartis sur l’unique route ceinturant l’île, dont on fait le tour en une demi-heure. La clientèle est variée, volontiers familiale. Entre le Red Arrow Motel et celui de La Roche Pleureuse, il y a tout de même ce point commun : ils sont tous deux d’une autre époque. Une époque où l’on rêvait d’une société des loisirs, que l’on croyait possible. Sur l’île, j’ai aperçu les ruines d’un court de tennis en contrebas des chambres d’un motel avec vue sur le fleuve. Ces motels sont des témoins du siècle qui vient de se terminer. Ils résistent en attendant qu’on vienne ficher dans le paysage un unique Hilton.

Dressé pour la prédation.

Nicole, 30-31 mars 2016

La piscine et son réseau : eau, clapotis, voix aiguës, cris de surprise, splash, scotch, jolies filles, beaux garçons. Espace du corps, muscles, peau, seins, abdominaux. Maillots. La piscine = aussi danger. Film : La piscine, Jacques Deray, 1969

Le bar : lieu de rencontres passagères où l’on consomme de l’alcool. Dans le désert, le lieu est en général sombre, protégé de la chaleur et de la lumière. Le bar a toujours été associé à la cigarette, jusqu’à il y a une dizaine d’années (la fumée, le brouillard, le flou). Il y a le bar urbain et le bar de route ou de village.

Le bar est un lieu de liberté où la parole s’envole sous forme de délire, de colère, d’attendrissement, de conversation intime. Le bar permet de rencontrer des gens que nous ne rencontrerions pas dans notre vie quotidienne. Il y a là un potentiel de croisements sociaux imprévisibles. Bref, on y rencontre de l’étranger, de l’étrange et du familier aux allures intrigantes. Le bar à drague. Le bar à solitude.

Au fond, j’ai peut-être écrit un livre sur le danger et la solitude.

Le cinéma est partout dans Le désert mauve, et il me semble naturel que tu veuilles en faire un film, que tu cherches à traduire les mots en images. Aujourd’hui, en 2016, j’aimerais peut-être traduire ce qu’il y a d’éphémère ou de permanent dans le sens, les objets, voire même les êtres. Explorer l’impression forte que là gît une énigme qui nous saisit partout, au cœur, à la gorge, à l’essentiel pour un jour s’installer en nous comme une certitude, un prolongement ombré de l’être.

Simon, 10 avril 2018

Si j’ai tant insisté sur la Bombe, c’est que dans le portrait en plan américain de Mélanie qui est accroché dans mon imaginaire, l’adolescente avait jusqu’à tout récemment occulté le paysage se trouvant derrière elle.

Ou peut-être était-il hors foyer.

Et voilà que j’apprends que cette explosion de lumière que j’avais prise pour une aube est en fait un flash atomique.

Cet arrière-plan que je ne percevais qu’à demi, c’est Jean-François Chassay, dans sa préface de la réédition du Désert mauve, qui me l’a révélé. Il y parle d’un imaginaire de la fin et fait remarquer que le roman dissémine les indices reliant la petite histoire de Mélanie à une trame de fond historique liée au développement de l’armement nucléaire dans le désert américain. Thème cousu en filigrane que je n’avais pas directement perçu lors de mes premières lectures du roman. J’en avais tout de même ressenti les vibrations sous forme d’angoisse irradiant de l’homme long et contaminant jusqu’à la quête existentielle de Mélanie. Tout de même, ces références à l’Histoire, lorsque repérées, ne laissent planer aucun doute : l’homme long est un double poétique d’Oppenheimer et Angela Parkins est projetée de son cheval par l’explosion d’un essai nucléaire.

Tu réponds à ma question en m’exposant le développement et les modes de dissémination du patriarcat à travers le temps et les strates de la société. Or, j’ai l’impression que cet « imaginaire de la fin » qui imprègne la trame du récit agit doublement et plutôt en sous-couche.

D’une part, comme je le disais, il place en périphérie de la cosmogonie de Mélanie tout un réseau de symboles, de forces et d’imaginaire masculin, enserrant ainsi ce petit univers de fiction construit autour d’un motel perdu dans le désert. De plus, l’homme long est imbriqué dans cet univers, il agit depuis l’intérieur. Cela crée une torsion du récit forçant la mise en perspective du point de vue féminin des personnages. C’est cette torsion, me semble-t-il, qui évite au Mauve Motel et à ses habitants de devenir une sorte de Disneyland féministe. Bien que porté par un certain espoir, Le désert mauve demeure, comme en témoigne sa finale, empreint d’une sombre lucidité.

D’autre part, cet imaginaire dresse la table pour aborder le thème de la mort. Un écrivain de l’adolescence, m’expliquais-tu, travaille au corps les thèmes de la transgression, de la sexualité, de l’intensité. Ici, Éros, comme souvent, avance main dans la main avec Thanatos. En découvrant le désir, Mélanie s’abouche déjà un peu avec la mort. Une mort violente, celle d’Angela, qu’elle ne verra pas venir et qui proviendra de ce pourtour d’où l’homme long observe la scène, impassible.

Ça évolue en cercle. Des cercles concentriques. C’est peut-être la spirale que tu évoques dans Le sens apparent.

Cette façon de situer les « gars » à l’extérieur donne vraiment à l’homme long une place centrale et à part dans cet univers de femmes. Il y a là, sûrement, une autre différence qualitative gars/homme qui vient donner du poids, un poids poétique encore une fois, à ton « démiurge de la destruction ».

T’avais-je raconté ? À ma première lecture, j’avais, un peu inconsciemment, associé l’explosion à l’attentat d’Oklahoma City en 1995. Ce sont ces images-là qui me sont venues. La menace nucléaire, jusqu’à tout récemment du moins, n’a pas pris une place suffisamment importante dans ma vie pour que celle-ci fasse spontanément surface lorsqu’elle est poétiquement évoquée. Cette bévue a-t-elle altéré ma lecture du Désert mauve ? Je ne crois pas. Les indices et les clefs éparpillés dans le texte ne sont que les signes de sa richesse. Il y a donc un niveau de lecture – qui n’est ni inférieur ni supérieur – où une phrase comme « Le calcul exact des langages aboutis dans l’espace comme une explosion. » est davantage poème qu’indice. Et je suis heureux qu’au fil des lectures, le texte continue de se dévoiler à moi d’une manière qui est, en partie, personnelle et, en partie, collective.

N’est-ce pas cela la littérature ?