La beauté, la nuit, écran, corps, tatouages

1er janvier 1987 – 7 juin 2016

Mélanie:

Un jour peut-être, je raconterai ma vie. Un jour quand je n’aurai plus quinze ans et le cœur à l’esprit qui s’émerveille. C’est tout dire quand je parle de la nuit et du désert car en cela même je traverse la légende immédiate de ma vie à l’horizon. J’ai abusé des étoiles et des écrans de vie, j’ai entamé des routes de sable, j’ai assouvi ma soif et mon instinct comme autant de mots devant l’horizon magique, seule, manœuvrant d’une manière insensée pour répondre à l’énergie qui me traversait comme une nécessité, une avalanche de l’être. J’avais quinze ans et je savais désigner les personnes et les objets. Je savais qu’un brin de menace n’était que kilomètres à franchir dans la nuit. J’appuyais sur l’accélérateur et heurt, sueur, peur, ô c’est fragile le corps quand il fait si chaud, si noir, si blême, silence immense.

Nicole, 27 avril 2016

Tu entretiens avec Mélanie des relations que tu transformes depuis sans doute tout près de quinze ans (en images, en livres, en projets). Pour ma part, mes relations avec Mélanie se sont exprimées en écrivant le livre. Mélanie est un croisement, un point de rencontre où l’espace adolescent (majeur chez tout être humain) se déploie, touchant toutes les zones de ce que nous sommes : intellectuelle, sexuelle, affective, spirituelle, identitaire (qui suis-je ?), existentielle (qu’est-ce que vivre, la vie ?). C’est en quoi elle a des ailes rebelles, de l’elle vitale en elle.

Elle incarne un grand ensemble de « moi » dispersés en nous. Il y a en elle non seulement la précieuse rébellion contre l’ennui, le quotidien, le réel, la répétition, mais aussi tout le potentiel de révélation du monde + la vitesse, ce qui la tient en alerte constamment. Mélanie m’est encore proche parce que le monde lui appartient quand elle sort de la réalité. C’est d’ailleurs ce que nous aimons sans doute de tous les artistes à un niveau ou à un autre, cette capacité, cette persistance à vouloir traverser le mur, le miroir de notre potentiel imaginatif. En ce sens, il y a toujours un potentiel en nous d’écriture, de tatouage (du plus petit signe à l’envahissement du signe sur tout le corps, l’effaçant sous l’image – les images).

Nicole, 30-31 mars 2016

Le cinéma est partout dans Le désert mauve, et il me semble naturel que tu veuilles en faire un film, que tu cherches à traduire les mots en images. Aujourd’hui, en 2016, j’aimerais peut-être traduire ce qu’il y a d’éphémère ou de permanent dans le sens, les objets, voire même les êtres. Explorer l’impression forte que là gît une énigme qui nous saisit partout, au cœur, à la gorge, à l’essentiel pour un jour s’installer en nous comme une certitude, un prolongement ombré de l’être.

Simon, 13 avril 2016

Hier, je suis tombé par hasard sur un film d’archives montrant Fellini en plein travail durant le tournage de Satyricon. Nous sommes en 1969. On le voit en train de diriger la scène de la piscine. Il y a bien une centaine de figurants, peut-être une dizaine d’acteurs, le plateau est bruyant. En attendant qu’on tourne, les figurants – à demi nus et immergés jusqu’à la taille dans la piscine – discutent, c’est bien normal, et toutes ces discussions forment naturellement un chahut pas possible. Habitué aux grandes scènes, le maître ne semble pas – tout d’abord, du moins – importuné par le bruit. Il est concentré, il dirige : qu’untel tapote les fesses d’un autre à l’aide de tapettes à mouches, qu’il le fasse de telle manière, qu’un autre serre le cou d’une dame de cour distinguée comme s’il s’agissait d’un poulet (il le répète deux fois : « comme un poulet »). Il réclame un peu de silence dans la piscine s’il vous plaît, que tout le monde soit immobile et regarde la caméra. Il dit « on y va », puis il éclate : « QUE TOUT LE MONDE LA FERME, BORDEL ! » Et encore plus fort : « ARRÊTEZ DE BOUGER ! »

Il a obtenu le silence.

Le regard est ferme, le visage sévère. « Moteur. » Un très fort buzz résonne sur tout le plateau, c’est le signal. Il continue de donner des indications : « Ma chérie, baisse la tête, encore un peu, souris. » En disant cela, sa voix s’adoucit. Son regard aussi. Lorsqu’il lui commande de sourire, il fait un geste des deux mains, de chaque côté de la bouche, en ouvrant les points comme éclot une fleur. Quelqu’un crie : « Ça tourne ! » Le maître ne sourcille pas, il dirige : « Chante, Ligny. », « Ne bougez pas dans la piscine ! », « Roberto… ».

Il ne dit pas « action ».

Ça tourne de toute façon.

Quand ça se met enfin à vivre devant la caméra, il se tait, il laisse faire.

Je pense à ce professeur de politique que j’ai eu au cégep – je ne me souviens plus de son nom – qui, dans le couloir devant sa classe, m’avait parlé de Fellini. C’était la première fois que j’entendais parler du célèbre cinéaste italien. Je devais avoir dix-huit ans. Le professeur se plaignait du cinéma d’aujourd’hui, trop artificiel selon lui. Dans les films de Fellini, ça mange, ça rote, ça pète, ça vit ! « Comme dans la vraie vie », me dit-il. Or, quand je regarde aujourd’hui ce making of en noir et blanc de Satyricon, je vois bien qu’il s’agit d’une impression de vraie vie. Qu’en fait, le film est tiré – à bras d’hommes, si je puis dire – de tout un chantier et que, si nous ne voyons pas les machines (en italien, Fellini dit « macchina » pour désigner la caméra), c’est que le regard de celles-ci est tourné vers la fiction.

Et nous, avec elles, nous regardons.

Bientôt, le cadre de l’écran n’arrive plus à circonscrire la fiction parce que notre imaginaire – ou notre envie de croire que la fiction est plus vraie (ou d’une autre vérité) que la réalité – complète l’image au-delà des bords. Enfin, ce que je voulais dire, c’est que, finalement, cette vidéo aperçue hier sur Internet au hasard d’un réseau social m’a fait penser à ce professeur dont je revois très bien le visage, mais impossible de me souvenir de son nom, et que, à son tour, ce professeur m’a fait penser à toi à cause de cette phrase qu’il a peut-être dite.

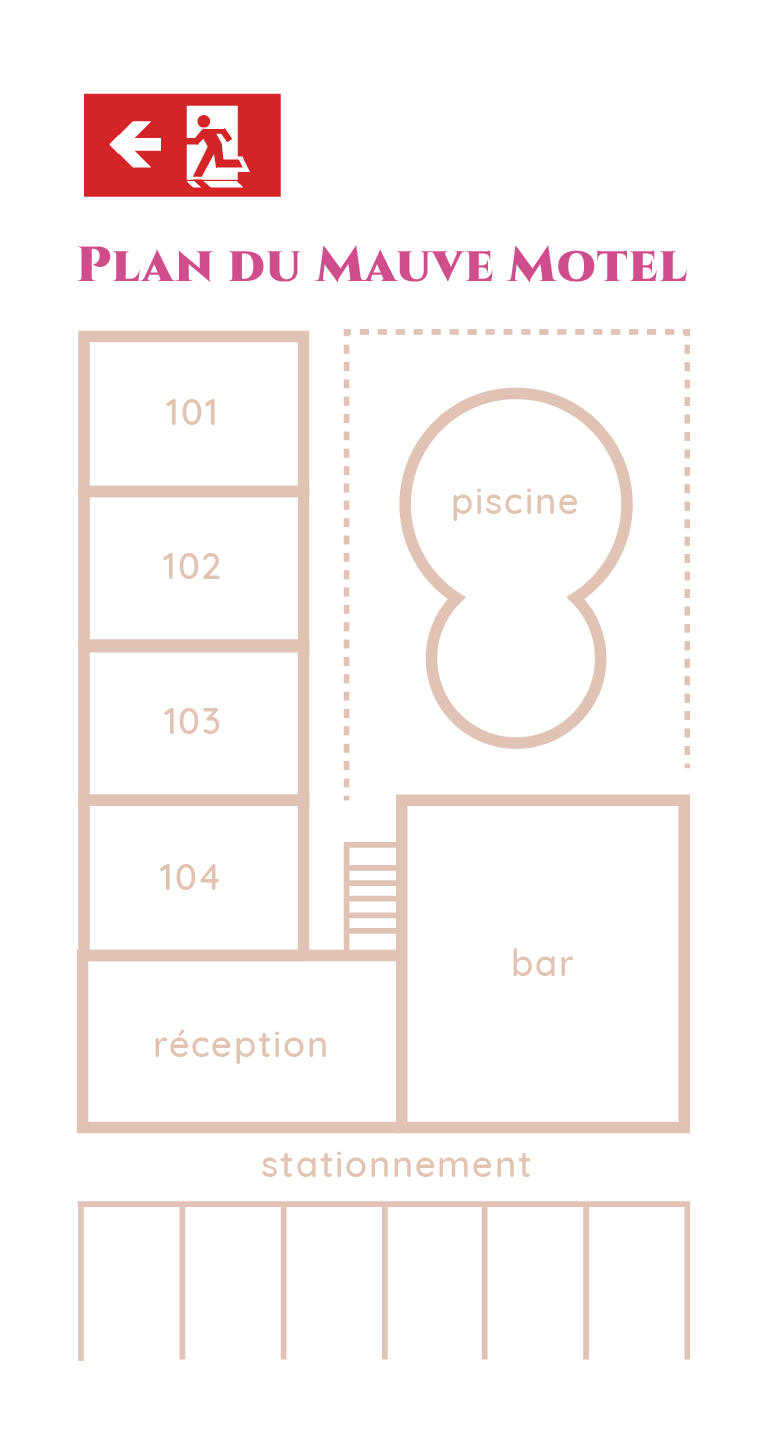

« Comme dans la vraie vie », ce sont aussi les mots que tu as prononcés lors de mon mariage. Nous étions tous réunis sur le terrain d’un motel de l’Isle-aux-Coudres. La cérémonie était passée, le banquet aussi, l’ivresse n’était pas due qu’à l’alcool, quelques-uns picoraient encore ce qui restait de dessert, mais la plupart avaient déjà commencé à danser. Le soleil était-il déjà couché ? La lune allait se lever, pleine et ronde. Je crois que nous dansions, oui, c’est ça, nous dansions tous les deux sur une chanson de Philippe Katerine – Louxor, j’adore – et c’est là, à ce moment de nos déhanchements maladroits de poètes, que tu m’as dit : « C’est comme dans la vraie vie. »

Ce n’est pas que la phrase m’ait surpris. Je crois que j’ai compris ce que tu voulais dire, même si, je m’en rends bien compte maintenant que j’écris ces lignes, je n’ai jamais vraiment cherché à comprendre exactement la signification que tu y mettais, préférant en rester à une impression de compréhension.

Une impression… c’est bien de cela qu’il s’agit puisque la phrase est restée imprimée dans ma mémoire et que, aujourd’hui encore, il suffit d’une vidéo aperçue sur Internet pour la rappeler à moi.

D’ailleurs – était-ce le soir même ou le lendemain matin, un autre jour ou plus tard –, Fellini avait été évoqué. Était-ce vraiment par toi ? Notre mariage aurait eu quelque chose de « fellinien ». Une certaine surenchère peut-être, mais plus certainement la joyeuse improvisation : unetelle avait constitué un bouquet de fleurs sauvages pour la mariée (nous n’y avions pas pensé), un autre avait apporté des feux de Bengale, on avait rôti les agneaux sur une broche suspendue entre un support à vélo et une borne kilométrique… Il faut dire que j’organisais moi-même mon mariage et que, une fois les papiers signés, j’ai laissé aller les choses, j’ai lâché prise… et au moment où la lune, pleine et ronde, est sortie d’entre les rares nuages de cette belle soirée d’août, trois jeunes femmes sont sorties de derrière les bosquets et ont sautillé autour des époux tenant à la main des feux de Bengale.

Nicole, le 5 mai 2016

Parfois, l’âme est tranquille jusqu’à figer dans l’après-midi. Dans le boisé, rien n’étonne. Nous sommes en mai comme dans un mars sans éclat. Je ne parlerai évidemment pas des arbres.

C’est parce que les choses existent fort à notre sujet que nous les aimons.

Il y a aussi des objets impitoyables.

La matière dont tu parles est-elle une image ?

C’est parce que la lumière se répète sans être pourtant la même que tu la cherches

si intensément et que tu la voudrais intime. Les objets qu’elle offre au regard, en

direct ou par écran interposé, valent leur pesant de mystère, de plaisir, d’angoisse et

de questions.

Nicole, 27 avril 2016

L’image. Je suis une visuelle mais je n’ai pas le sens de l’image. Je dirais que l’image est toujours remplacée chez moi par une aura d’ambiguïté, d’incertitude, un flou qui donne à penser beauté, fiction. La beauté surgit toujours lorsqu’elle est associée à un coup de fiction (comme on dit « un coup de chaleur »), une invraisemblance astucieuse du hasard ou de l’art.

Être là, ne pas y être. La représentation, l’image, photo, film, hologramme, la trace, l’image en tête, l’image qui affole, l’image obsédante. L’image-énigme qui porte au-delà du réel : la virtuelle.

Dans un prochain échange, il faudrait parler du « théâtre de la matière ».

Nicole, 15 mai 2016

L’image que je construis autour de Mélanie, trente ans plus tard.

Question difficile. Je dois avoir quarante ans lorsque je commence les premières ébauches du Désert mauve. Mélanie : poésie, liberté, amour du mouvement, du passage, du voyage, de l’horizon, aube + les outils mythiques de civilisation (auto, revolver, téléviseur).

Mélanie est un condensé de vitalité, d’intelligence, de rébellion, de désir, de solitude, de contestation. Elle bouge bien dans son corps sportif, ses gestes sont rapides et précis. Son projet n’est jamais formulé car elle vit au présent, la beauté de l’instant. Elle veut découvrir. Ce qui me frappe, c’est que Mélanie aime être seule. Comme si elle était une essence plutôt qu’un personnage (fille rebelle de quinze ans vivant dans le désert de l’Arizona, fille révoltée devant le monde qui l’entoure – la bêtise, la cupidité, la violence –, fille éprise de la beauté cruelle du désert).

Mélanie n’est pas studieuse car là où elle vit, la nature et le quotidien l’emportent sur le futur qui serait de devenir médecin, avocate, ingénieure, architecte. Rien de féminin dans son futur, sinon l’amour d’une autre femme. Vivant avec deux mères, elle est marginale.

Est-ce vraiment une image de Mélanie ou un désir plus en lien avec le cinéma ?

Le casting. J’ai besoin d’aimer le visage de Mélanie.

Elle peut être active : jeune rebelle aimant le mouvement.

Elle peut être calme : elle apprend en regardant. Au bar, par exemple.

Elle apprend en écoutant.

Simon, 25 avril 2017

L’accident d’un paysage

comme un visage familier

hier pourtant

à peine débarqué

hier on ne savait pas

un visage perce le paysage

qu’on ne connaissait pas avant

hier encore

et tout à coup la mort existe